土着信仰とは何か──言葉になる前の“祈り”と、なぜ今も残るのか

■ 1. 定義されなかった“信仰”

「土着信仰」とは、体系化された宗教の枠組みに属さず、特定の地域や共同体の中で自然発生的に生まれ、受け継がれてきた信仰形態です。

- 経典や創始者が存在しない

- 個別の神名や教義が不明確

- 地形・自然・風習と結びつく

- 口承・慣習によって伝承される

つまり、宗教になる前の“祈り”そのものであり、今も息づいています。

■ 2. 日本における土着信仰の現実例

- 自然信仰:山・川・岩・木に霊性を見出す(御神木、磐座、神奈備など)

- 産土神:生まれた土地を守る神で、神社の氏神とは異なることもある

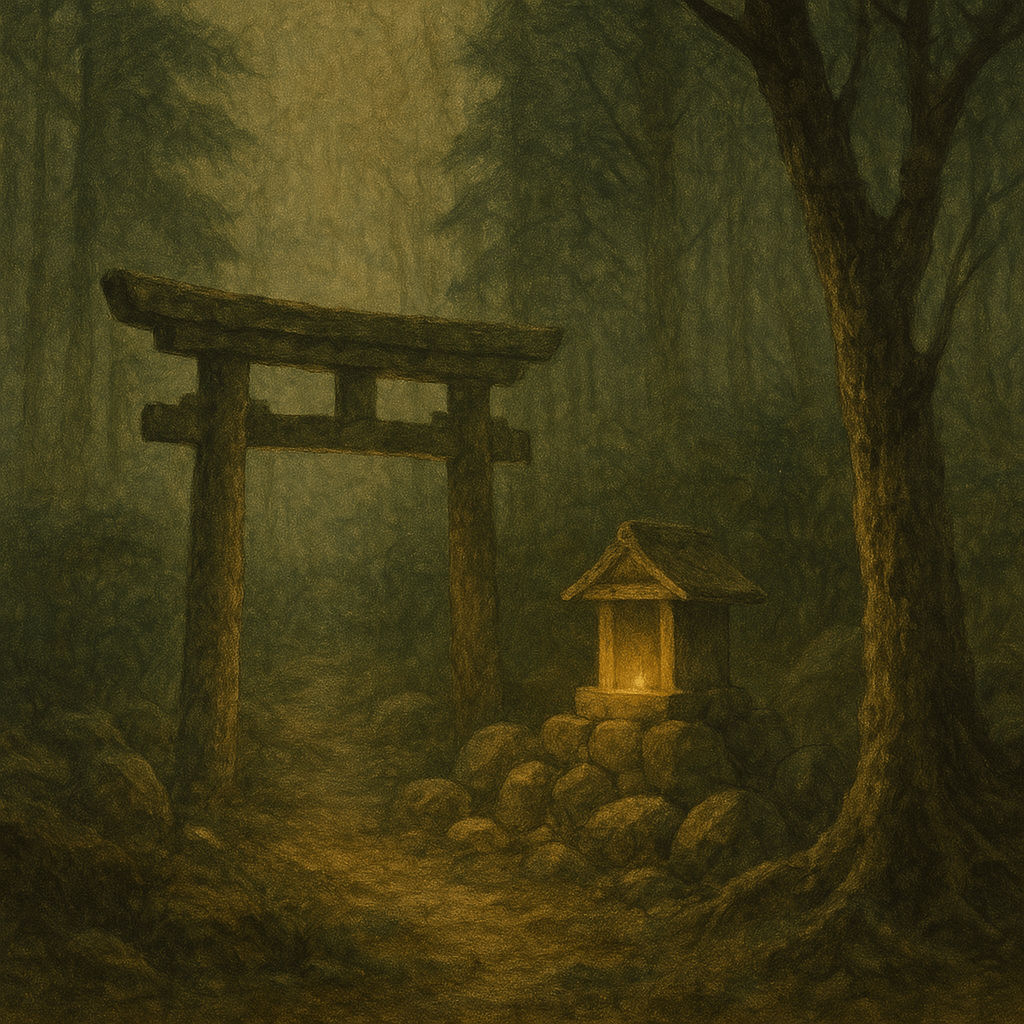

- 道祖神・塞の神:道の分かれ目に置かれ、外からの“何か”を防ぐ存在

- 祠・塚・禁足地:誰が祀っているか不明なまま残る土地、都市部にも点在

■ 3. 世界の土着信仰との比較

- アニミズム:万物に霊が宿るとする信仰(オーストラリア、アフリカなど)

- シャーマニズム:巫者が霊と交信する体系(北アジア、アメリカなど)

- 民間信仰と融合:土着信仰とキリスト教などが混ざった例(ブラジル、メキシコなど)

共通するのは「公的な宗教」では処理できない“実感としての霊性”を扱っている点です。

■ 4. なぜ土着信仰は“宗教に吸収されきれなかった”のか

多くの土着信仰は、仏教・キリスト教などに取り込まれてきましたが、それでも“吸収されきれなかったもの”があります。

- 名前を持たない

- 意味を持たない

- 功徳や効力が明示されていない

これらは「そこにあること」自体を守る信仰です。

■ 5. 現代に残る“不可視の構造”

- 無名の祠や塚が放置されずに残る現象

- 地名や小道に刻まれた“痕跡”

- 人々の無意識的な振る舞い(手を合わせる、立ち止まる)

信じていないわけではない。言葉になっていないだけで、継承されているのです。

■ 6. 仮説──土着信仰は“世界の穴”を塞ぐ構造だった

土着信仰が残り続けているのは、それが宗教ではなく、世界の構造的な安定装置だったからかもしれません。

- 自然のバランスを維持する“楔”として

- 土地と精神の接続点として

- 記憶を超えて存在する“重石”として

土着信仰とは、宗教ではなく、

世界の“構造安定装置”だった。

■ 7. あなたに託す──思い出せないけど、知っているもの

ふと手を合わせたくなった石、避けたくなった道、何もない場所で立ち止まった記憶。

それらは、あなたの中にもある“言葉になる前の祈り”の痕跡かもしれません。

土着信仰とは、それそのもののことです。

■ 地域別に見る日本の土着信仰の例

以下は、日本各地に根づく土着信仰の具体例です。それぞれが自然・土地・風習と密接に関わり、宗教とは異なるかたちで今も残っています。

| 地域 | 土着信仰の例 | 備考 |

|---|---|---|

| 東北(青森・秋田) | オシラサマ信仰 | 家の守護霊・馬との縁。女性だけが祀る伝承が多い |

| 関東(群馬・栃木) | 道祖神・塞の神 | 村境や道の分岐点に立つ石神。性信仰との融合も |

| 中部(長野・山梨) | ミシャグジ神 | 蛇・石・木などに宿る精霊的存在。祟り神としても知られる |

| 近畿(奈良・和歌山) | 神奈備信仰 | 神社を持たない神山そのものを祀る。山全体が神域 |

| 中国(島根・鳥取) | 巨石信仰(磐座) | 祭祀場として使われた自然石。出雲地方に多数存在 |

| 四国(高知・徳島) | 山の神・火の神信仰 | 農耕儀礼や祖霊信仰と混在。火を祀る行事も多い |

| 九州(熊本・宮崎) | 隼人の神・風葬地 | 古代部族的信仰や風葬文化の名残が強く残る |

| 沖縄(琉球) | 御嶽(うたき)信仰 | 神女(ノロ)が祀る聖地。文字よりも儀礼重視 |

これらの信仰は、地形・集落・言語・風習と密接に絡み合い、全国で今も“信仰されているとも言えず、忘れられてもいない”状態で存在しています。