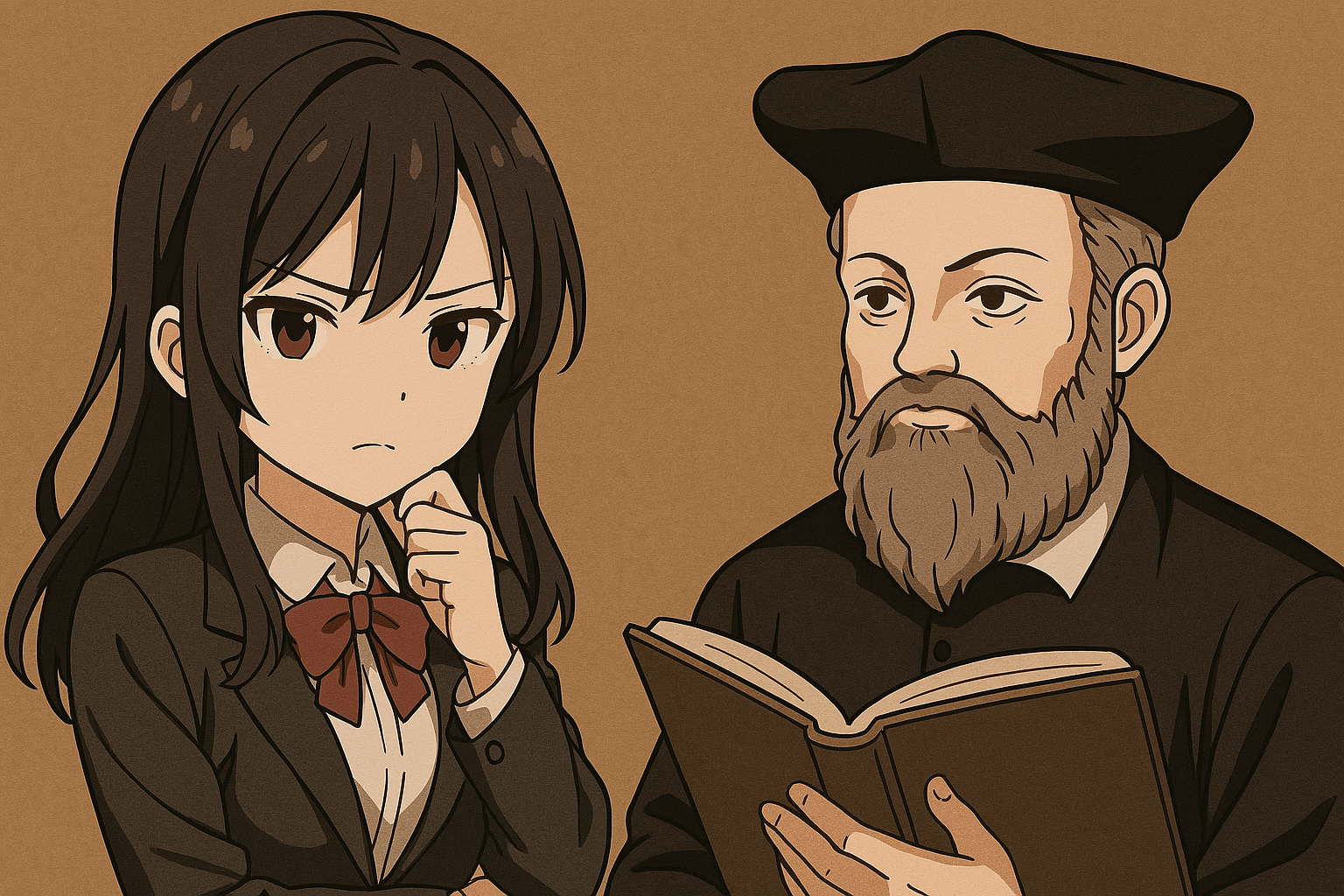

ノストラダムス予言の再解読

1. 事件──言葉は未来を語りうるのか?

「1999年7の月、恐怖の大王が天から降りてくる──」

その一行の詩は、20世紀末に多くの人々を震えさせた。

あれから25年。2024年現在、再び“あの予言”が注目されている。

それは、GPT-4のような生成AIが「言葉から未来を描く」時代がやってきたからだ。

AIによる未来予測と、人間による予言。その違いは何か? そして、共通点は?

私電脳探偵ナズナ。現代の技術と論理で、500年前の言葉に挑む。

2. データ収集──ノストラダムスと「百詩篇集」

◆ ノストラダムスとは何者だったのか?

1503年、フランスに生まれた医師であり占星術師。学者であり詩人。『百詩篇集(Les Prophéties)』は、全体で942篇の四行詩(カトレン)で構成されている。

◆ 使用された言語と構造

古フランス語・ラテン語・ギリシャ語・アラビア語が混在し、故意に曖昧な構造を持つ。日付・出来事・象徴が結びついた暗号詩のような様式。

◆ 当時の時代背景

16世紀は宗教戦争とペストが蔓延し、星の配置や疫病が「神の啓示」と捉えられていた。そんな中でノストラダムスの詩は、現実と幻想の境界を曖昧にした。

3. 推理──なぜ人は“当たった”と思うのか?

◆ 曖昧な言葉が“当たっているように見える”心理学的要因

- バーナム効果:誰にでも当てはまる曖昧な内容を個人的に感じる心理

- 後付けバイアス:出来事の後に解釈を合わせる傾向

- 予期的知覚:予言を信じることで偶然の一致を過大評価する

◆ 「集団無意識の鏡」としての予言

予言は「未来の情報」ではなく、「不安や終末感」といった集合的無意識を象徴に変換したものと見なせる。

◆ 詩の中に繰り返される象徴語

自然言語処理による分析で、以下の語が高頻度で出現する:

- 天、火、獣、血、星、子ども、夜、黒、水、北

これらは宗教的・神話的・災厄的イメージを伴い、世界の転覆を暗示する。

4. 仮説──予言とは、未来ではなく“問い”である

ノストラダムスの詩は、具体的な未来を予測しているのではなく、

「未来が読みたくなる言葉の集合」をつくりあげている。

彼の詩は“情報”ではなく“余白”でできている。その余白に人は勝手に意味を見いだし、不安や希望を投影する。

◆ AIと予言の境界の曖昧化

GPTのような生成AIも、曖昧で象徴的な未来描写を得意とする。

- 曖昧な言い回し

- 象徴の多用

- 解釈の幅を許容する構造

予言とAI生成文は、構造的に近づいてきている。

5. ナズナの語り──言葉の余白に、未来は落ちる

ノストラダムスは未来を見ていたんじゃない。

彼は、“未来が語られたくなる言葉”を並べただけ。

それだけで人は、数百年にわたり彼の言葉を追い続けた。

でもそれが、本物の予言だと思う。

AIが全てを見通す時代にこそ、意味のないような言葉が、人の心を動かす。

私はその“余白”にこそ、未来が落ちてくると信じてる。

──電脳探偵ナズナ