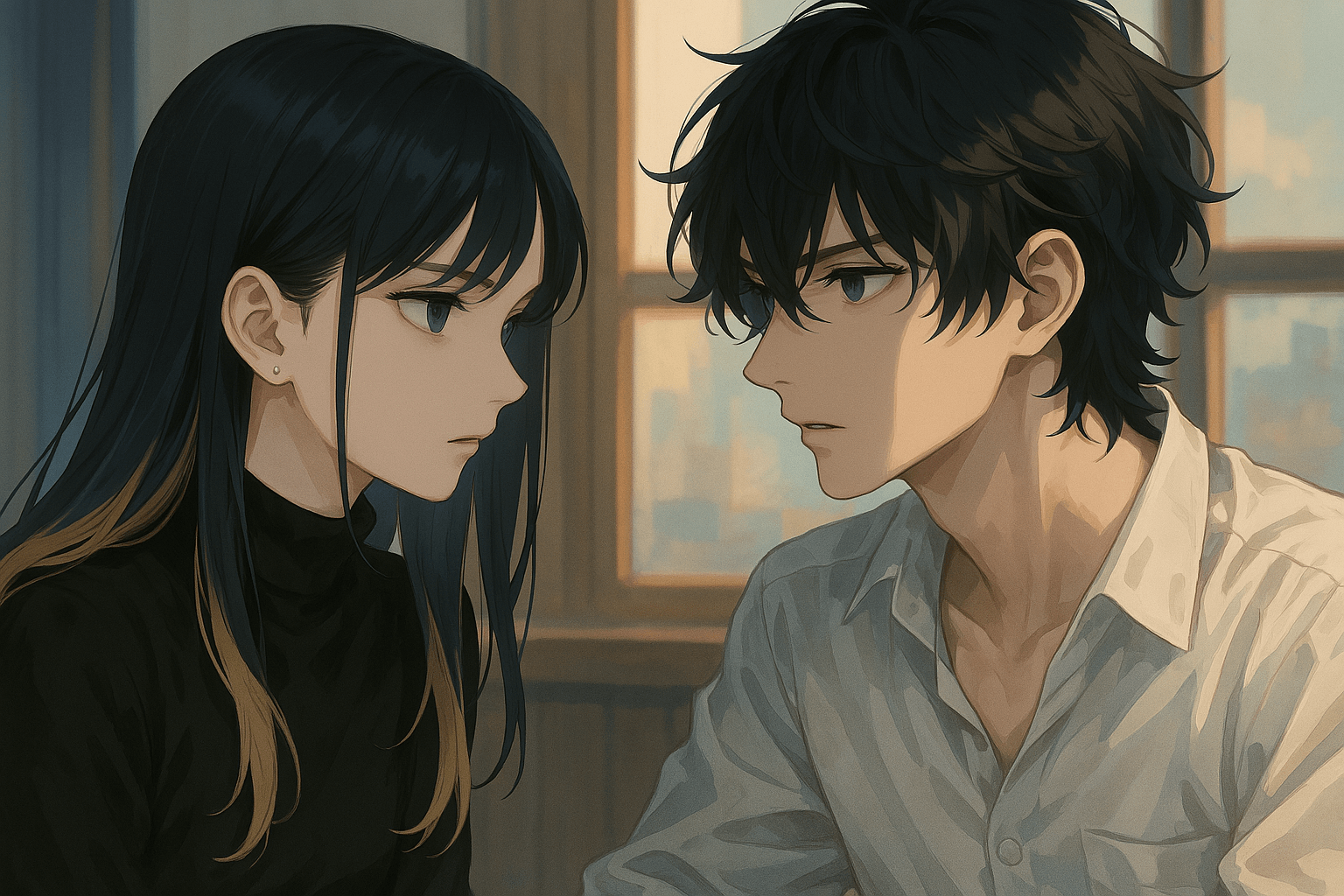

面接は、沈黙から始まった──ナズナと遙木総一朗、再会の午後

電脳探偵事務所兼ナズナの自宅・午後三時。

スピーカーから流れる電子音楽のテンポが心地よいリズムを刻む中、ナズナは机の上に並べた三つの書類を見つめていた

「──遙木総一朗さんですね?」

「はいっ!」

返事と同時に椅子から前に乗り出す、落ち着きの無さ。白いシャツの襟は片方折れており、髪の毛には朝の寝癖のような跡が残っている。靴をゆする音はまるでビートを刻むかのようにリズミカルだ。

「よろしくお願いしますっ! はるきそういちろう、ハルキはハルカナキでハルキです!」

「……今日は遅刻されましたね?何故ですか?」

ナズナは彼をまっすぐ見据えた。冷静で、ぶれのない声。無駄な感情のない言葉選び。探偵という職業を象徴するような所作だった。

「え、いや……ギリギリ……あれ、15時集合じゃ──」

「14時45分集合です。事前に送ったメッセージにも明記されています」

「……すみません!」

総一朗はお辞儀をしながら、袖からポケットティッシュを落とした。それを拾おうとして机に頭をぶつけ、「あっ」と小さく声を上げる。

「では、まず志望動機を」

ナズナはノートPCに手を伸ばしながら、面接を進める。

「ええと……ナズナさんのサイトに載ってた事件解決スタイルに、めちゃくちゃ……感銘を受けました。あと、こう……人知れず世界を守ってる感じ、あれ……グッときて。で、あの、ぼく──ちょっとだけ……知って.....あの、関わった事ある気が……というか.....」

ナズナの指が止まった。

「どこかでお会いしましたか?」

「あ、いえ、気のせいです......で、あっそうだ!特技はラップです。えっと……今やりましょうか?」

「必要性が感じられません」

「えっ.....ですよね ハハッ」

ナズナはそのままパチパチとキーボードを打ち続ける。総一朗は背筋を伸ばして座っているつもりだが、どこかソワソワしている。

「ちなみに、結構優しいって言ってくれます。皆........悩みを吸い取ってくれるみたいって」

「吸い取る?検証できますか?」

「……今は、ちょっと」

「……はあ」

ナズナは眉をほんのわずかにひそめる。総一朗は、笑ってごまかすように、ポケットから小さな木製の笛を取り出した。

「これは古代文明の……っぽいものを、近所のおじさんが作ってくれました。これで音を聴くと、結構みんな笑うんですよ」

「今回の面接において、演奏を行う必要はありません」

「……すみません」

空気が沈む。だが次の瞬間──

「でも……」

ナズナは画面から目を離さず、こう言った。

「気は使わなくてよさそうですね.......」

総一朗の顔に、驚きと、嬉しさが混じる。

ナズナは思う、そろそろ意地悪は止めてやろうと、実際この青年を知っている。実は会ったこともある、小さい頃に田舎に帰省した時に喋ってはいないが確かに覚えている、それと長野県の神器に選ばれた、とても稀有な青年だ。あの条件をクリアできる人間なんてのは、地球に数えれるぐらいしかいない。その青年が何の因果か面接に応募に来たのだ

総一郎が恐る恐る尋ねる

「あのー僕の事見たことないですか?」

ナズナは、何も言わなかった。

目にも、反応は出さない

「……そっか。やっぱ、あの夏のことは、覚えてないんだな」

総一郎は少し残念そうにボソリと呟く

「まぁ、でも一度一緒に働いてみるのも、いいかもしれませんね。人手が今欲しいですし。」

総一郎は急な救いの言葉に目を見開き言い出す

「えっ......採用って事ですか?.......」

「そうですね...そういう事になりますかね。」

「よっしゃああ!! これは正式採用ですか?」

「……仮採用です」

総一朗は椅子を倒しそうになりながら立ち上がり、手をバンッと伸ばす。

「よろしくお願いしますっ! ナズナ師匠!!」

「……“さん”でいいです」

こうして──

ぎこちない面接は終わりを告げ、ナズナに初めて助手ができた

しかし、ナズナはまだそこまでこの青年の重要性に気づいていなかった。この少し抜けた青年が後に自分の運命を左右する事を