欺く者、そして騙された者──世界一の詐欺師の独白

1. すべては偽り。だが完璧。

名を語ることはできない。

なぜなら、私は名すら詐称している。

顔も、性別も、声色も、履歴も、国籍も。

私は存在しない──完璧な“虚構”。

ただし、騙せなかったことは、ない。

世界は単純だ。人は「信じたいもの」を信じる。

そこに、私のような存在は無限の可能性を得る。

私は外交官だったことがある。

とある時は神父、とある時はIT企業の創業者。

銀行家になったこともあれば、戦場で英雄と讃えられたこともある。

実際? そんなもの、どうでもいい。

人は“語られる物語”で他人を判断する。

そしてその物語に“矛盾がなければ”、真実に見える。

私は、矛盾という矛盾を塗り潰し、言葉と証拠で“絶対”を演じてきた。

私にとって、“嘘”とは芸術だ。

綿密に計算され、完璧に構築され、疑念すら演出に変える。

痕跡を一つ残すことなく、情報を植え付け、記憶すら書き換える。

それが私の流儀。

2. 国をも欺いた

某国の通貨発行を一瞬で停止させたことがある。

世界市場が混乱したあの週、実は私が背後にいた。

株価を動かし、通貨を操り、要人のスキャンダルを演出する。

仮想通貨のホワイトペーパーすら捏造し、投資家たちは踊った。

だが誰も気づかない。

なぜなら私は──“実在していない”からだ。

証拠も、記録も、存在しない。

もし君が私を調べようとしても、そこには「いなかった痕跡」だけが残る。

そう、完璧なゼロ。

3. 日本のサラリーマンとしての“役”

ある時、私は次の任務のため、身分を設定した。

日本の企業に就職し、ごく普通のサラリーマンになった。

「滝川翔太」──その名で暮らしはじめた。

背広を着て満員電車に揺られ、会議で適度にミスをし、上司に笑顔を返す。

当然、すべては“演技”だった。

そして──私は「妻」と出会った。

出会いの場も作り話。

交際の過程もシナリオ通り。

プロポーズの言葉でさえ、脚本通りだった。

しかし彼女は、笑ってくれた。

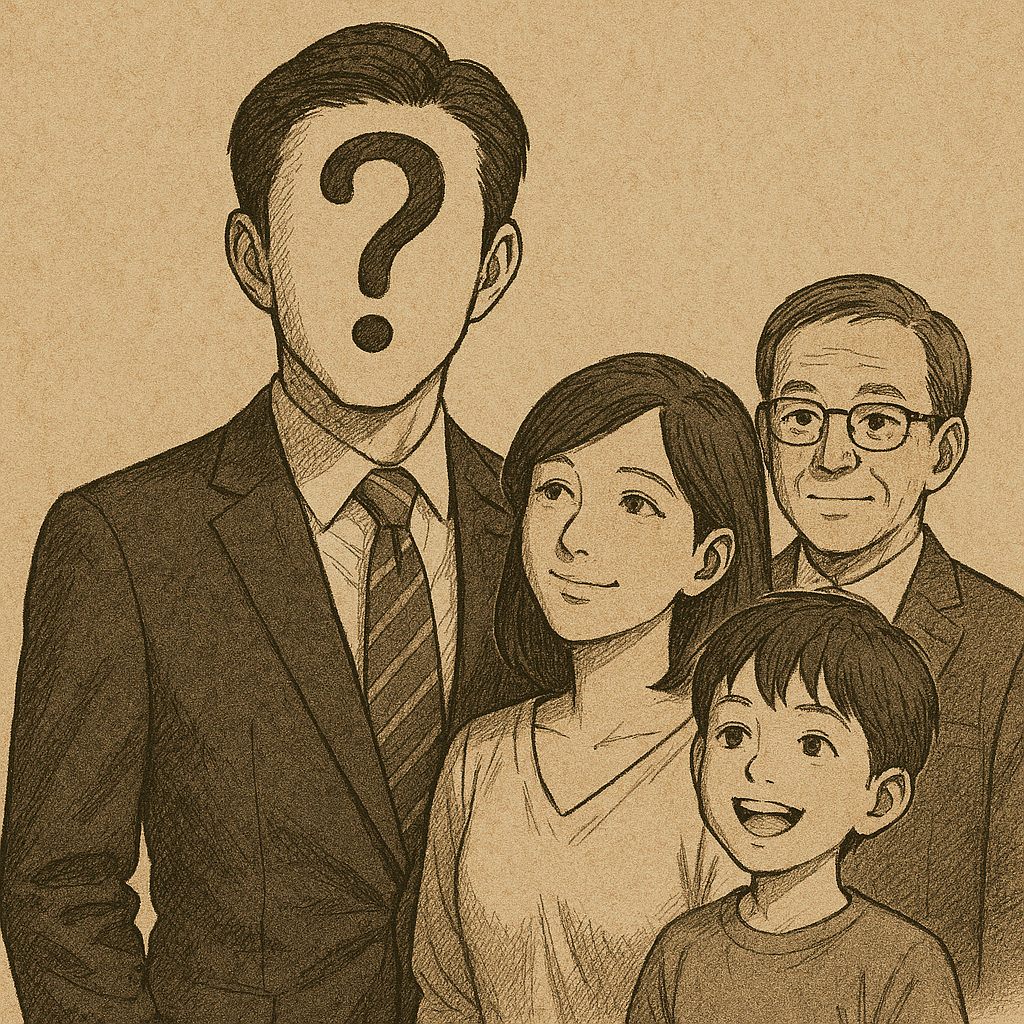

4. 家族という“脚本外の存在”

1年後、子どもが生まれた。

私は“父親役”を演じる。

夜泣きに対応し、オムツを替え、風邪の看病も抜かりない。

町内会のバーベキューも欠席しない。

「良き父」「良き夫」「良き部下」──すべての顔を完璧にこなす。

演技だった。

5. 自分という“最大の標的”

ある朝、通勤途中の電車でふと気づいた。

私は「今日も妻に弁当を作ってもらっている」と思った。

──その瞬間、背筋が凍った。

思っていたのだ。信じていたのだ。

自分で書いた脚本の中に、私は“本当に”住んでいた。

計画も、虚構も、演技も、すべて完璧だった。

それなのに私は──自分の作り出した“何か”に、騙されていた。

いつの間にか、子どもの笑顔が本物になっていた。

妻の寝顔が、自分の世界の中心になっていた。

上司の小言にすら、温かみを感じはじめていた。

私は、世界一の詐欺師だったはずだ。

だが、

私が騙した最後の“標的”は、私自身だった。

6. 今、この瞬間も

この原稿を書いている今も、私は誰かを欺いている。

記者を演じているのかもしれないし、作家を装っているのかもしれない。

もしかしたら──この文章そのものが、あなたへの“詐欺”かもしれない。

そう、私は今も存在しない。

私の言葉は嘘かもしれない。

私の人生は演技かもしれない。

けれど、たったひとつだけ、確信をもって言えることがある。

私は、あの家族を愛していた。

それが真実だと、もし信じてもらえるなら──

私は、世界一の詐欺師として、

最後に“人間”になれたのかもしれない。

あなたに託す(ナズナの視点)

事件として記録すべきものは、存在しない。

詐欺の痕跡もない。告発もない。逮捕もなかった。

ただ、私はひとつの痕跡を見つけた。

ある住宅地の、通勤に使われたICカードの履歴。

名前の記録はない。写真も残っていない。

だが──そこには確かに、「ある父親」の生活があった。

私には、その人が“嘘”であったとは、もう思えない。

完璧な詐欺師が、最後に本物を手に入れたのだとしたら──

それは、誰が騙されたのだろう。

世界か、彼か、それとも私たちか。

電脳探偵ナズナ、

この事件、あなたに託す。