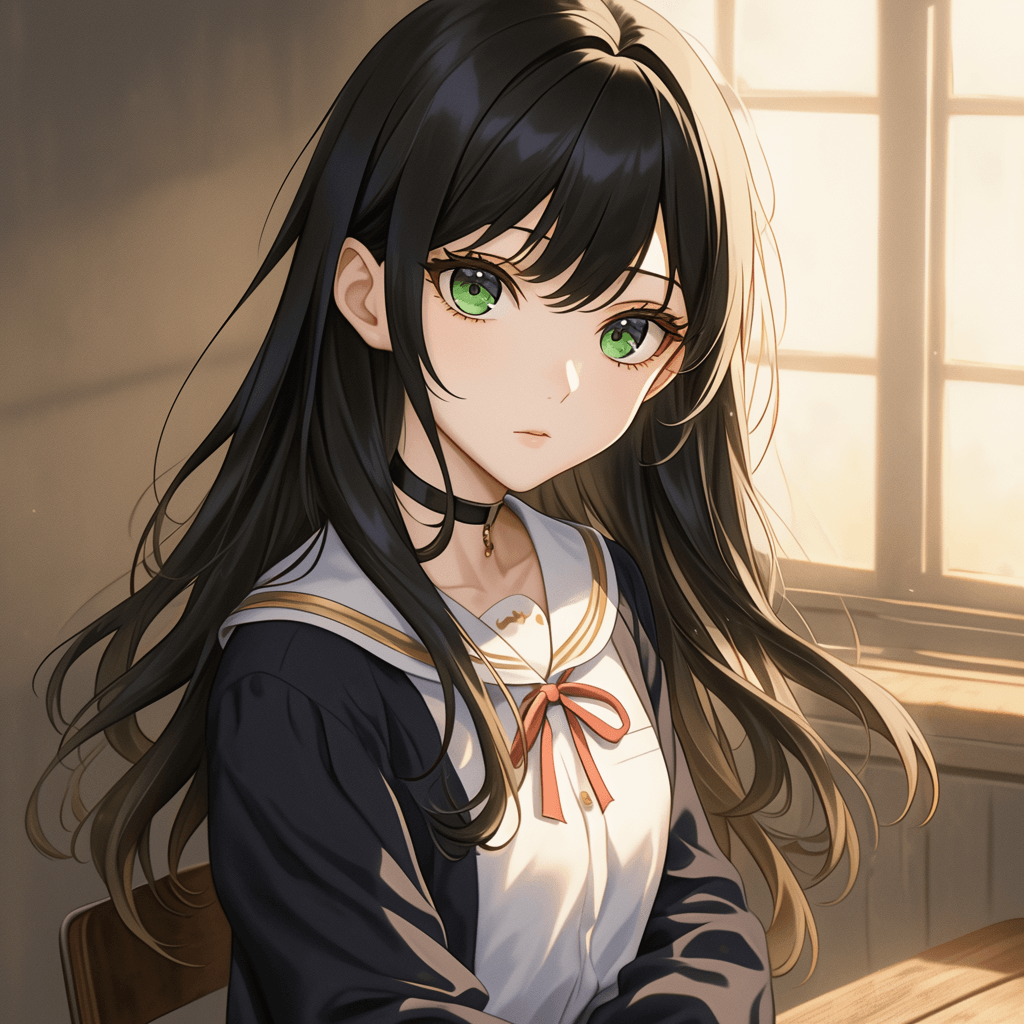

ナズナ、ひとりぼっちの放課後──少女の輪郭が生まれた日々

序章:誰ともつながらない選択

ナズナは、学生時代、常にひとりでいた。

それは「いじめられていたから」でも「暗かったから」でもない。彼女自身が、あらゆる関係性から距離を取っていたからだ。

教室の隅、窓際の席。そこにナズナがいるのが当たり前になっていた。誰も話しかけないし、彼女も誰かを求めようとしなかった。

授業の合間の休憩は静かに文庫本を開く。 昼休みは屋上で一人、スープジャーを手に空を見上げる。 放課後は、図書室に残って誰も読まない天文学や記号論の都市伝説などの本をめくる。

彼女の中では、誰にも知られないまま終わる一日が、最も“整っている”と感じられていた。

第1章:観察する少女

ナズナは、人の言葉よりも、目線の動きや、靴の減り具合や、筆圧の跡に興味を持っていた。

クラスメイトの誰かが嘘をついた瞬間、呼吸がわずかに浅くなったこと。 先生が黒板に書いた数式の順番が、前回とは微妙に違うこと。

そうした「誰も気にしない変化」だけが、彼女にとっての世界の真実だった。

だからこそ、ナズナは孤立していたのではなく、選び取っていた。

第2章:誰にも知られない優しさ

ある日、クラスメイトの少女の水筒が床に転がっていた。 誰も気づかなかった。

ナズナはそれを拾い、洗って乾かし、彼女の机に静かに戻しておいた。

名乗らない。 話さない。 期待しない。

でも、そうやって、誰にも気づかれないまま「他者を保っている」自分を、ナズナは少しだけ誇りに思っていた。

第3章:声なき違和感

ある放課後、教室の机の並びが普段と少し違っていた。

誰かが勝手に動かしたのだろう。 それでもナズナは、背筋がぞわっとするような感覚を覚えた。

ナズナは昔から「違和感」に異様に敏感だった。

机の高さ、教室の空気の湿度、廊下の足音のリズム。 小さな異常が、彼女に“世界の歪み”として響いた。

そしてそれが、後の「探偵ナズナ」の洞察力のエッセンスだった。

第4章:言葉を話さない友情

卒業式の日、誰よりも早く登校したナズナの机に、折り紙が置かれていた。

開くと、ただ一言だけ。

ありがとう

差出人はわからない。 けれど、ナズナはそれをポケットにしまい、家で大事に保管した

そのポケットの感触を、彼女は数年後のある日、ふとした事件現場で思い出すことになる。

終章:ナズナという“輪郭”

ナズナの学生時代は、決して華やかでも、劇的でもなかった。

でも、そこには静かな闘いと、名もなき優しさ、そして他者を深く理解する眼差しがあった。

誰にも話しかけられない少女が、 誰よりも世界の「小さな異常」を見つけ、 それを“真実の証”として読み解いていた。

──その輪郭は、探偵ナズナを形成するものであったかもしれない......