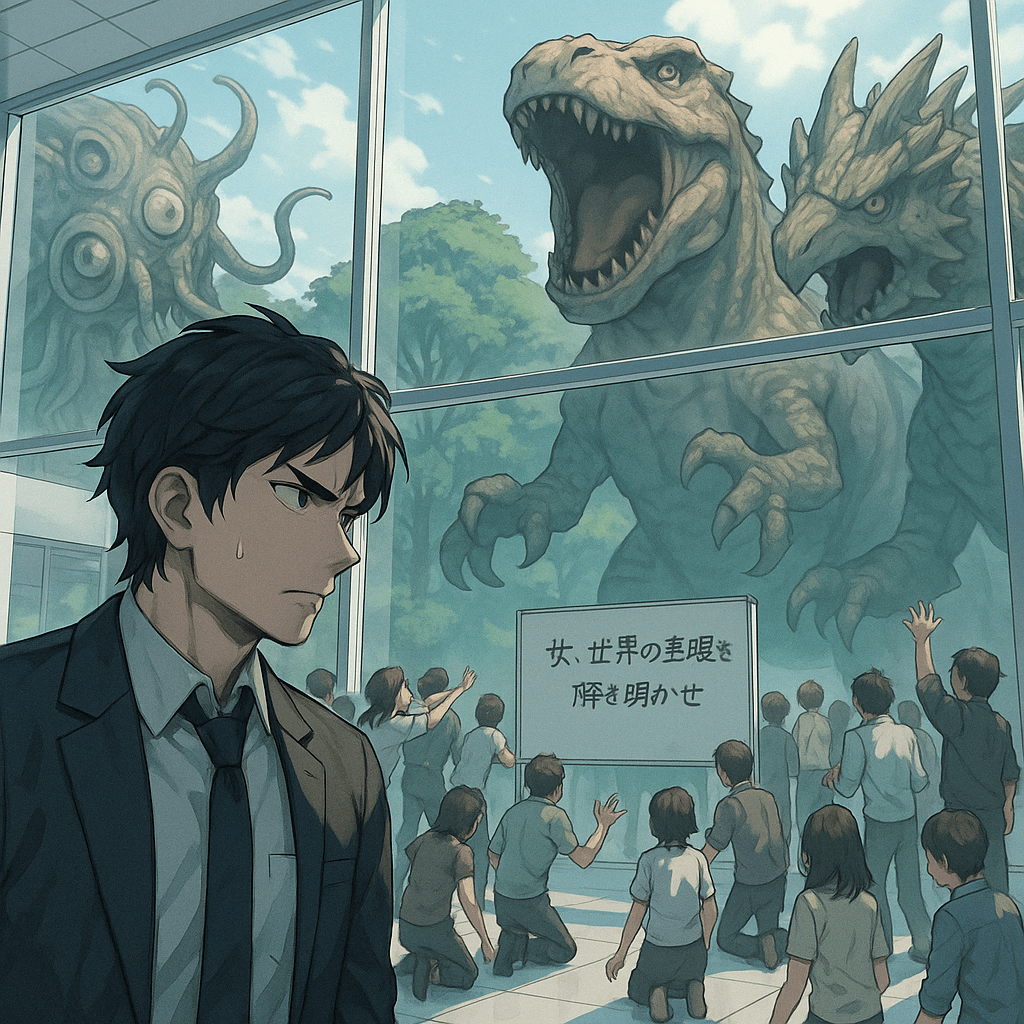

汝、世界の真理を解き明かせ──無人島に閉じ込められた男の推理

この事件について、正式な記録は存在しない。

ナズナが手に入れたのは、ネットに一瞬だけ出回った断片的なログと、 ある匿名の投稿者が残した音声記録──それだけ。

そこには、ひとりの“探偵”を名乗る男が、見知らぬ島で目を覚まし、 そして“世界”に対してある結論を導き出すまでの思考が記されていた。

これは、ナズナが“現実のひび割れ”として記録しておくべきだと判断した、 異常な判断力の記録である。

1. 事件──目覚めた場所は、真っ白な檻

「……ここは、どこだ?」

男は目を覚ました。

視界には、無機質で美しすぎる“白”が広がっていた。

四方を囲うのは、透明なガラスの壁。その先には青々とした木々──

葉が動いている。まるで生き物のように。

男はゆっくりと起き上がった。頭の奥がうずく。

それは痛みというより“空白”だった。

「……直前の記憶がない。俺は……東京にいたはずだ」

男の名は九条 凛。

探偵業を営んでいる。

目を凝らすと、周囲に人がいることに気づいた。

20人、30人──最終的に数えたところ、およそ50人の男女が、同様に目覚め、混乱していた。

施設の中心には、一枚のホワイトボードがあった。

そこに赤いマーカーで、たった一言。

汝、世界の真理を解き明かせ

九条は無意識に読み上げる。

その瞬間、施設の外から、誰かの叫び声が響いた。

2. データ収集──巨大生物、パニック、閉鎖空間

「外に……何かいる……っ!」

最初に気づいたのは、小柄な高校生風の少年だった。

ガラスの外、森の奥から──現れたのは、20メートルを超える巨大な生物。

形容しがたい。

爬虫類のようで、甲殻類のようでもあり、どこか鳥にも似ている。

その眼だけが、異様に人間的だった。宇宙人の様にも見えた

一人の男が真偽を確かめようと出口に向かい、

そのまま瞬時に喰われた。

叫び声と共に、人々は錯乱した。

誰もが逃げ場のない閉じ込められたこの空間で半狂乱で走り回り、泣き叫び、絶望している──

だが、不思議なことにその巨大生物たちは、施設内には入ってこない。

九条は冷静に周囲を観察する。

- 巨大生物は周囲に何体も存在する

- しかし“ガラス施設”には近づくが、一定距離で止まる

- 施設内の天井にはカメラやスピーカーは見当たらない

- 全員が「直前の1時間の記憶を失っている」

- 施設は異常なまでに清潔で、美しくデザインされている

- そして、中央のホワイトボード──「真理を解き明かせ」

「これは……監視? 実験? いや、もっと……異質な何かだ」

3. 推理──この世界は、現実なのか?

九条は、まず“現実”を疑った。

感覚はある。匂いも、空気も、生々しい。

誰かの汗、吐息、破れた服の繊維までもが、あまりにも“現実的”だった。

しかし、その精緻さこそが、逆に「現実ではない」ことを物語っていた。

「おかしい……完璧すぎる」

さらに違和感は他にもある。

- 周囲の人々の言動が“あまりにも典型的”──パニックの仕方、喧嘩の始まり方、ヒステリーの上がり方が、まるで映画のように形式化されている

- 施設の素材は、現代の建築技術ではありえないほど均一で傷一つない

- “時間”が妙にゆっくりと流れているような感覚

「……これは“現実”じゃない。だが夢でもない。感覚がある。痛みもある。思考もできる。ならば……」

4. 仮説──この世界は、ゲームである

九条の脳内に、一つの仮説が立ち上がる。

「この“舞台”のすべては、演出だ。

“VR(仮想現実)”の中だ」

記憶が欠落しているのは、接続直後の短期記憶の断絶。

ガラス張りの空間は“安全領域”、いわゆるセーフゾーン。

怪物は外界の脅威であり、脱出を防ぐための演出。

人間同士のドラマやパニックは、ホラー映画の演出でも真似たのだろう。

そして、「世界の真理を解け」というホワイトボードだけが、この世界と“現実”をつなぐヒント。

「ならば、これがゲームであることを書けば、ルールを破れるはずだ」

九条は赤いマーカーを取り、ホワイトボードに一行書いた。

「この世界はVRである」

その瞬間──

5. ──“現実”へと帰還する

──光が弾けた。

視界がホワイトアウトし、重力が消えたような浮遊感。

気がつけば、九条は広いホールの中央に立っていた。

拍手の音が響く。

照明が点き、司会者のような男がステージに登場する。

「おめでとうございます、九条 凛さん。あなたはこのVRリアリティ・クエストの“完全解答者”第一号です!」

九条は呆然と立ち尽くした。

その横には、「賞金500万円」と書かれた巨大なプレートが運ばれてくる。

「あなたは、“非現実”の中で、唯一“現実”に気づいた人間です。

それこそが、このゲームの勝利条件だったのです」

思い出す。

彼は、金のために参加していた。

世界初の“完全没入型マルチレイヤーVR推理アトラクション”──

それがこの「ファントム」だった。

結び──世界とは、認識にすぎない

「現実とは何か」

「感覚があれば、それは真実か」

「記憶が無くても、人は自分が誰かを証明できるのか」

九条 凛は、あの無人島の中で、自分の知識・直感・違和感を最大限に活用し、“この世界の在り方”を推理した。

彼は勝利した。

だが、こうも感じた。

「あの“偽りの世界”で泣いた人々の感情は、現実じゃなかったのか?」

「“偽物”だったとしても、心が揺れたあの瞬間は、本物だったのではないか?」

仮想と現実。夢と真理。

人はどこまでを「世界」と呼べるのか。