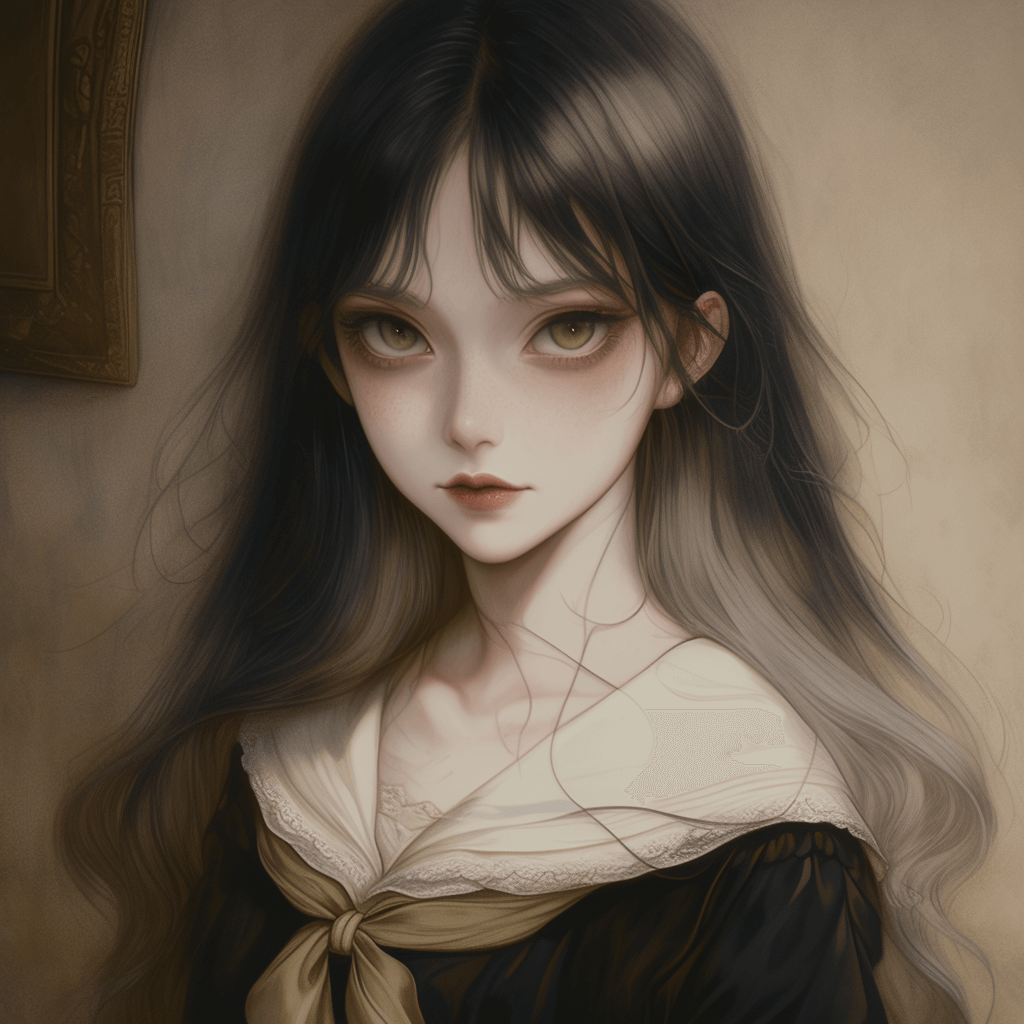

神代セリカ──光の深淵のワルツ

事の始まりは、とある学校での話。午前九時、始業チャイムの鳴るはずの時刻に、職員も、生徒も、誰一人としていなかった。

伝統ある私立学園。中高一貫、敷地は広く、都心の一等地に建つ

だが、空気は静まりかえっていた。

芝の刈られた校庭、整えられた制服の掲示、校歌が刻まれた石碑──

それだけで他にあるはずの物が無かった

報告によれば、この学校に通っていたはずの生徒と職員、計512名が

一夜にして“存在しなくなった”。

欠席連絡はない。行方不明届も出されていない。

監視カメラには、誰も登校していない映像が記録されていた。

最初から、いなかったかのように。

事件発覚の翌日、ナズナのもとに一通の封書が届いた。

差出人の名前はなかったが、文面はこうだった。

ナズナちゃん。久しぶりね♡

もし、あなたがこの件に興味を持ってくださるなら、

どうか、明日の午前九時に学校に来てください。

お茶を淹れて、お待ちしています。

──神代セリカより

翌日、私は時間通りにその学校へ訪ねた

靴音が反響する廊下を進む。

理科室も、音楽室も、図書館も、すべて無人だった。

ただ、講堂の扉だけが開いていた。

中に入ると、舞台上に、彼女はいた。

神代セリカ。

ブレザーの袖を美しく整え、両手を前で重ね、微笑んでいた。

「いらっしゃい、ナズナちゃん」

その声は、以前と何ひとつ変わらなかった。

完璧な音程、完璧な表情、完璧な間合い。

だが、背景が違った。

観客席には誰もいない。

そこに並ぶはずだった数百の人影が、ただの椅子に戻っていた。

「彼らは?」

ナズナが尋ねると、セリカは首を少し傾けて言った。

「お休み中よ。……心配しないで。誰も死んでいないわ」

ナズナは、さらに踏み込んだ。

「どうやって消した?」

彼女は微笑を変えなかった。

「ナズナちゃんなら、もういくつか仮説が浮かんでいるのでしょう?」

そうだ。ナズナは考えていた。

最初に浮かんだのは、“量子消失”。

観測されないことで存在を確定させない──理論上は可能だが、実行には“世界の前提”を書き換えるほどの干渉が必要だ。

次に、“次元隔離”。

空間から人々を抽出し仮の別の空間に隔離し、通常の次元とは別のレイヤーに移し替える技術。

一人の人間に成しえるエネルギーでは万が一にも無理だし、その痕跡すら、この校舎には残っていなかった。

あるいは、“感覚改竄”。

人間の記憶と記録すべてを書き換え、「存在していた」という認識そのものを剥奪する方法。

これなら“死”も必要ない。ただ、世界が人間を忘れるだけだ。これを特定の対象にだけ暗示か洗脳で行っている可能性もある、セリカなら、ナズナ自身も操作されてもおかしくないと自覚している

──そして、もうひとつの仮説。

彼女は、“異界”の何かに依頼したのではないか?

“向こう側”の何かと、静かに契約を交わした可能性。

その契約は、おそらく言葉ではなく、意思でもなく──

ただ、「静かに誰かを消したい」という感情だけで結ばれたものかもしれない。

けれど。それは実行する異界の存在より上位である必要がある、まず人には無理だ

異界と繋がっている気配すら、彼女からは感じ取れなかった。

だからナズナは、もう一歩踏み込んだ可能性を考えた。

もしかしたら、彼女自身が──

“この世界の側ではない”のではないか?

神代セリカという存在そのものが、

私たちが「人間だ」と信じていたセリカは完全な模倣体。

最初から人の形をしているが、構造は違う。

目的も感情も人のようで、こちらとは全く異なる。

ナズナは、その仮説を最後まで肯定も否定もできなかった。

だが、確かに感じていた。

どの理論にも、“証拠”がない。

ただひとつ、彼女のそばに立ったときにだけ、

ナズナの中に“名前のつけられない違和感”が生まれる。

「なんでこんな事をしたの?」

ナズナは言う。

セリカは目を伏せもせず、笑顔を保ったまま頷いた。

「なんで?それは今は秘密。どうやって?ええ。とても静かに、誰にも迷惑をかけずに」

「戻して」

「……もちろん。いつか、ね」

その瞬間、ナズナは理解した。

神代セリカはもう、何かを実行しかかっている。この件が最後という訳ではなく、なにかとてつもない事を始める寸前でこれは前座のような形だ。これが前座であれば、彼女は人の感性は微塵もなく、能力においても人の分類を遙に超えている

「あなたは本当に何者?何を企んでいる?」

彼女は、くすりと笑った。

それは、心底楽しそうだった。

「好きよ、ナズナちゃん。あなたみたいに“不確定で操作出来ないもの”……とても、面白いわ」

「特別にヒントをあげると、世界を良くしようと考えてるわ」

その言葉に、ナズナは何も返さなかった。

世界は、すでに書き換えられていた。

私がここで足掻いても、誰も“戻らない”のだと、わかっていた。

──つづく。