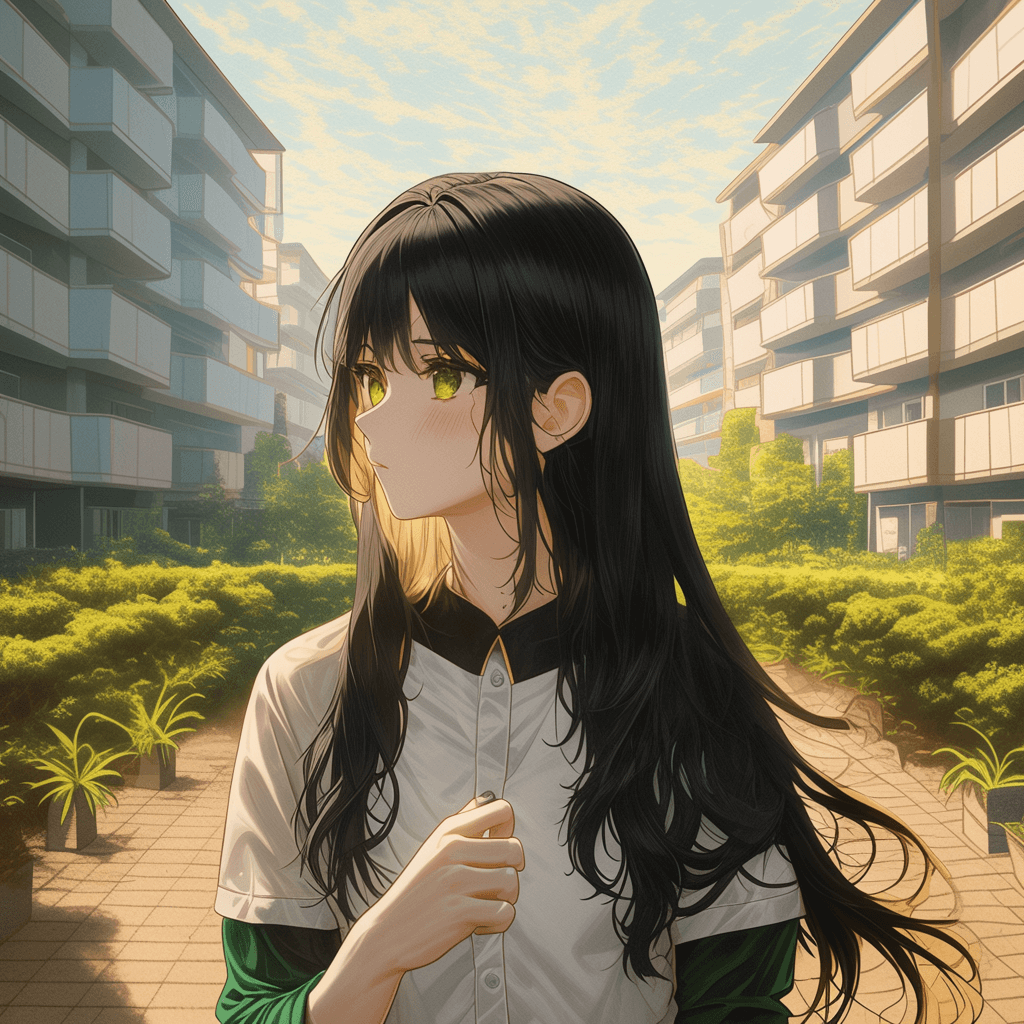

ナズナ、団地群に立つ──都市が眠る午後の静寂

1|依頼──ただ、見てきてほしい

「ナズナさん。団地って、何か“変”だと思いませんか?」

建築研究者からのメール。事件性はゼロ。ただ、都会の高級団地群を「一度、歩いてほしい」と。

「完璧すぎるものって、なぜか怖いんです」

2|観察──午後1時半の都市

団地に降りたのは、ちょうど昼下がりの時間だった。

陽光は強すぎず、雲は高く薄く、芝生の上に影をつくる。

自転車が数台、整列したまま微動だにせず、郵便受けがほのかに風に揺れ音を立てる。

静かすぎるわけではない。誰かがどこかで掃除機をかけている音もある。

でもすべてが、「調律された空間」のようだった。

3|痕跡──暮らしの形

団地群は連結され、無機質で巨大な都市のようで、人はいるのに忘れ去られた文明みたいだ。

それと、同時に人の生活の気配がこんなにも漂う場所はあまり無い

中庭のテーブルに置かれた誰かの水筒。 通りすがりに軽く会釈を交わす老夫婦。 誰もが干渉せず、誰もが規律を乱さず、すれ違っていく。

それは冷たさではなく、理想的な距離感だった。

だが、ナズナはふと感じる。

──この距離感は、誰が設計したんだろう。

4|まどろみ──構造に包まれる午後

ナズナはベンチに腰を下ろす。コンクリートが太陽でわずかに温かい。

目を閉じれば、団地のリズムが体に染みてくるようだった。

光、風、音、配置、動線──あまりにもすべてが整っている。

それは、人間の世界の縮図のようにも思えた。

この静けさに、人は少しずつ慣れていく。

心拍と同調し、思考すらも団地に預けてしまうかもしれない。

でも、今日はそれを“ただ見にきただけ”。

私はまだ、この静けさに沈まない。

5|帰路──団地の食堂にて

帰り際、団地の一角にある食堂に立ち寄った。 昼のピークは過ぎ、誰もいない。 ガラス越しに並ぶ団地の棟群を見ながら、ナズナはそっとスプーンをすくう。

味は普通だった。 だけど、その普通が、この団地にはよく似合っていた。

完璧に近い秩序の中で、

何も起こらないことの価値を、

私はすこしだけ、思い知った気がする。

……さて。

次は、どこを歩こうかしら。