午後二時過ぎ、街はすでに陽だまりのかたちに整っていた。

高く並ぶ窓の向こうから、透明な光が、あたたかな琥珀の粒になって地面に降りている。ナズナはその中を静かに歩いていた。

白いブーツの音が、石畳を丁寧に踏んでいく。風はやさしく、コートの裾が少しだけ揺れた。右手には小さなノート、左手には革張りの小さなカバン。

道行く人々は、彼女をちらりと見る。だれもが理由を言葉にできないまま、「目に焼きつける」ように、そっと通り過ぎていく。

やがて彼女は、レンガの建物に囲まれた小さな角の店へと辿り着く。

街の地図にすら載っていないような場所──けれど、何度でも夢に見たくなる場所。

喫茶店〈エトワール〉

濃い焦茶のレンガが積み上げられた外壁。アーチ型のガラス窓には、すこし曇った反射の中に、花瓶とカップと、時間の余白が映っている。

入口には小さなランプが下がっており、昼でもその暖かい灯りが消えることはない。

ナズナは扉を開ける。

カラン……

音楽も言葉もなく、それなのに“歓迎”だけが伝わる音だった。

中は木と真鍮と、陽射しの色。奥行きのある本棚、天井から吊るされた小さなドライフラワー、丸いテーブルには白磁のカップと手書きのメニュー。

ナズナは一言も発さず、窓際の席に腰を下ろす。店主も、なにも尋ねない。ただ、彼女が何度もここに来ていることを、理解している。

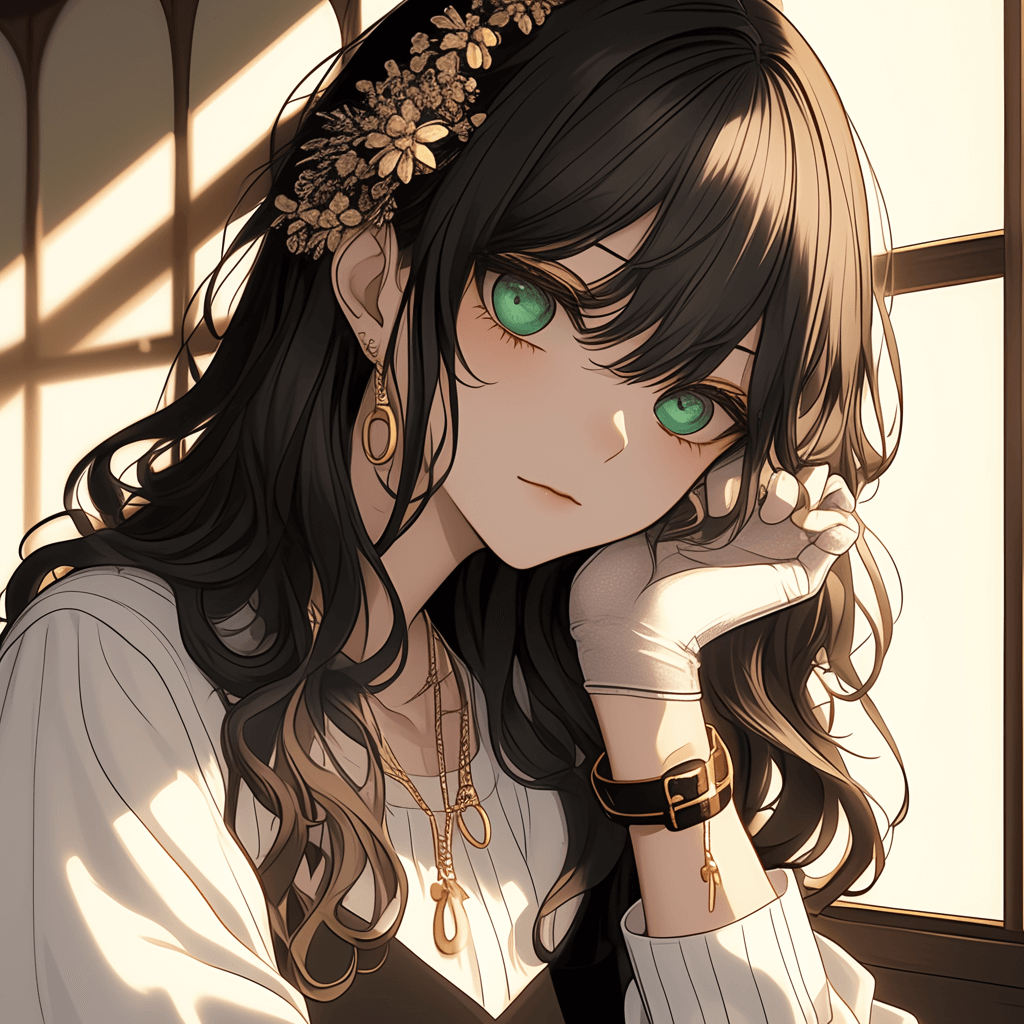

席についたナズナは、ゆっくりと手袋を外し、白い指先で髪を整える。窓の外では、空の青と街の木々がひとつの絵になっていた。

彼女の存在は、そこに溶けていた。

「本日の紅茶、アールグレイでよろしいですか?」 「……うん。それと、レモンタルトを」

運ばれてきたカップには、金の縁取りと薄く描かれたユリの模様。香り立つ蒸気が、ゆるやかに光を歪めていた。

ナズナは、紅茶の縁に唇を寄せ、ほんの一口。目を閉じたその姿は、まるで絵画の一幕のように静かだった。

その美しさは決して飾られたものではない。表情は穏やかで、なにかを測るように視線は動かない。けれど、そこにいるだけで、この店の空気がひとつ洗われていくような、そんな静けさだった。

店の奥でページをめくる音がする。コーヒーの機械が静かに唸り、時計が一度、長針を動かす。

──世界が、なにも求めてこない時間。

ナズナは、膝の上のノートをそっと開き、文字を記す。

『記録:午後2時27分。

光の粒がカップに映る。

何も起きないことを、今は愛おしく感じている』

この時間が永遠に続くことはないと、彼女はよく知っている。

だが、この一杯、この甘さ、この陽だまりの感触。 それらは、どんな怪物の記録よりも、彼女にとって“守りたいもの”に近いのかもしれなかった。

そして今日もまた、ひとりの客が、喫茶〈エトワール〉の前を通り過ぎ、ふと立ち止まる。

カーテン越しに見えた、カップを持つ白い指先と、閉じられたまなざし──

それは、世界ですら一拍、息を呑んでしまいそうな光景だったからだ