夜は、何かを隠している。

シートに沈む背中、微かに鳴るエンジンの鼓動。

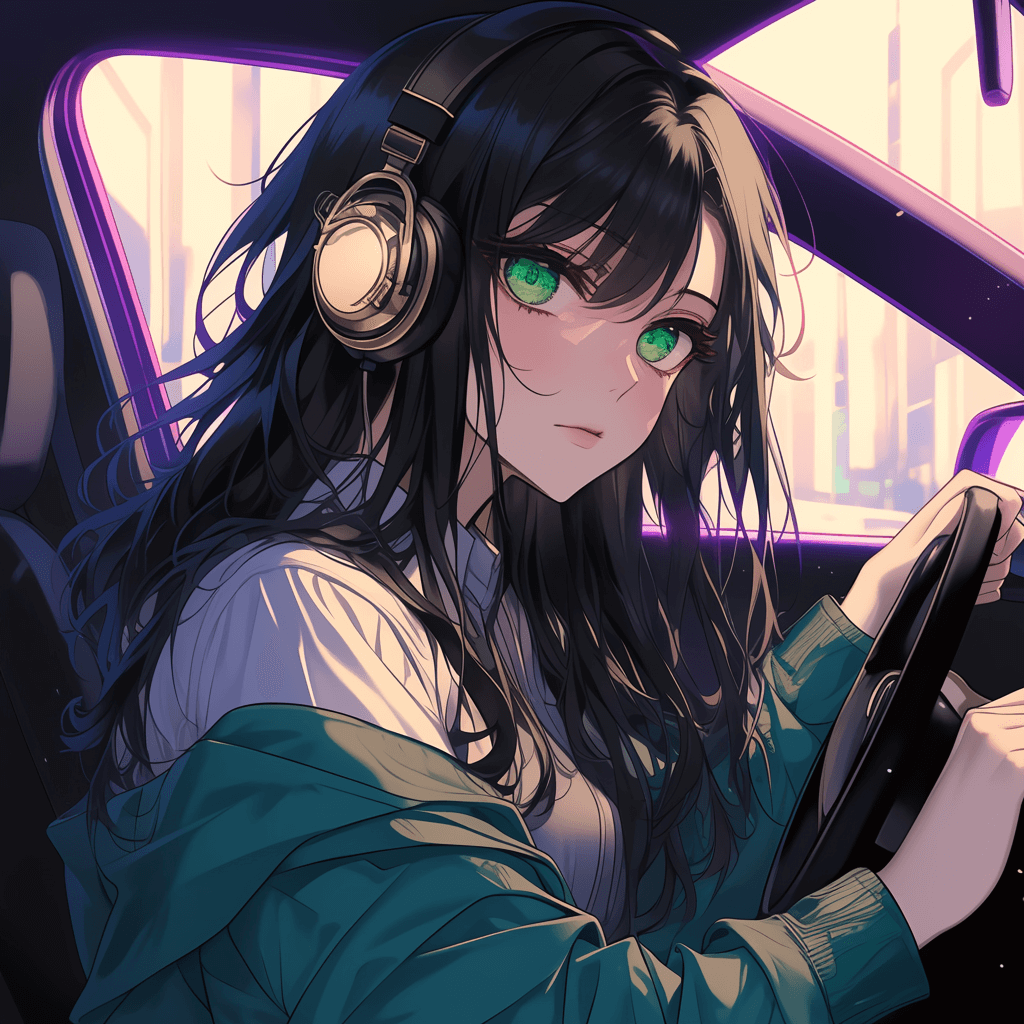

ナズナは、黙ってハンドルを握っていた。

街を離れて数キロ、郊外の国道をひとり走っている。

どこにも向かっていない。

ラジオを流しながら

「ドライブってさ、頭を整理するのに丁度良いの」

誰にも聞かれない言葉を、ひとりごとのように車内に落とす。

街灯の途切れた直線道路。

フロントガラス越しの世界は、闇と影と、たまに光だけで構成されていた。

助手席には何もない。

けれど、不思議と孤独は感じなかった。

20分程走った頃、不意にラジオが切り替わった。

ボタンには触れていない。けれど周波数が勝手に動いたように、音が変わる。

──……あの、誰か聞いてますか?

聞いてませんよね……。

この時間、起きてる人ってなにしているんですか?

ナズナは眉をひそめた。

番組じゃない。BGMもジングルもない。

素人の放送──というより、何かからこぼれた音声のようだった。

……なんとなく、夜って本当のことが言えそうな気がして。

べつに寂しいとかじゃないんだけど、ちょっとだけ……誰かと、話したいだけです。

ナズナはハンドルを切り、ゆっくりと道を外れた。

視界の先、ぽつんと灯る自販機が見えた。

フェンスの向こう、誰もいない空き地の端。

その自販機は、まるで夜の中に置き忘れられたように光っていた。

車を降りると、アスファルトの匂いと、空気の冷たさが肌に触れた。

ナズナは缶コーヒーを一つ買うと、取り出し口から手に取った。

かすかに温かい。

その場に腰を下ろし、缶のプルタブを開ける。

しゅっ、という音とともに、夜が少しだけ近づいた気がした。

缶を口元に運び、ひと口。

「うん、苦い」

でもその苦さは、たしかに今ここにいる自分を証明してくれる味だった。

車に戻る

ラジオはまだ、続いていた。

……これ、誰にも届かないかもしれないけど。

それでも、届いてたら、あなたがどんな夜を過ごしてるのか、ちょっとだけ想像します。

静かで、ちゃんと呼吸できてたら、それだけで今日はいい夜だと思います。

ナズナは静かにラジオに向かって言った。

「こっちも、悪くない夜だよ」

もちろん、声は届かない。

けれど、誰かとすれ違った気がした。

それだけで、十分だった。

ゆっくりとアクセルを踏んだ。

どこへ向かうでもない夜道。

けれど、ほんの少しだけ、心は軽くなっていた。

夜のドライブは、日常から離れれる

ただ、静寂な景色が隣にいてくれる。

──それで、いい。