夕暮れの住宅街、静かな路地にだけ響く怪歌

------------------------------------------------------------それは、閑静な住宅街に設置された防犯カメラの映像だった。

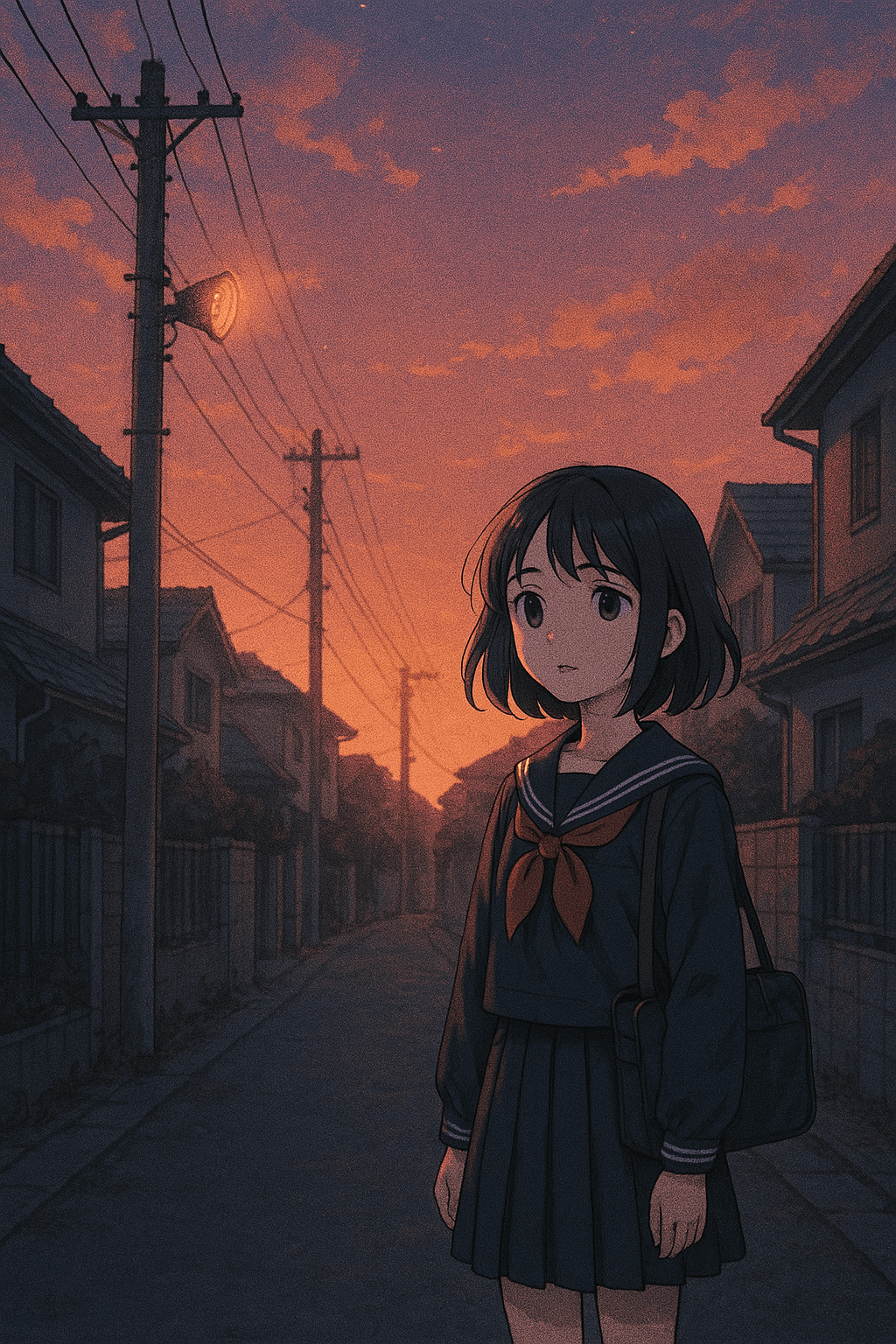

夕暮れ時、決まって同じ路地に“誰か”が立っている。

制服姿の少女のようにも見えるが、顔は逆光でよく見えない。依頼主は、ただひとつの違和感に気づいたという。

──その人物は、いつも何かを「聴いている」ように見える。

音楽か、放送か、風の声か。

わからない。だが、明らかに反応している。

静かなはずの通りで、何か“音に導かれている”ような動きを見せるのだ。町の誰に聞いても、そのような少女は知らないという。

学校にも該当者はおらず、防犯カメラ以外には、その姿を確認できた記録もない。ナズナの推理が始まる。

静かな時間が好きだった。

誰もいない路地、空の色がゆっくりと変わっていくのを眺めながら、ワタシはいつも歩いていた。

学校が終わっても、誰かと遊ぶ約束はなくて、家に急いで帰る理由もなかった。

制服のまま、色んな寄り道をして、ただ歩く。

夕焼けの空が滲むように広がるころ、あの場所で、その音は決まって聴こえてくる。

──チャイムのような、音楽のような、でもこの世界のものじゃない気がする。

誰もが知っている帰宅放送ではなかった。もっと静かで、もっとあたたかくて、もっと……どこか寂しい音だった。

ワタシは最初、その音が怖かった。理由はない。ただ、身体の奥が少しだけ冷たくなる感じがした。

それでも、気がつけばその音のする方へ、毎日ふらふらと足が向いていた。

気づくといつも、同じ住宅街の裏路地に立っていた。

小さな電柱と、綺麗な家の並ぶ、音もない静かな道。

その空間だけ、まるで時が止まっているみたいだった。

音はそこから聴こえる。

あれはきっと、誰かの声。

でも言葉ではない。ただ旋律だけが、風にまぎれてワタシの耳に届く。

夕暮れの空の下で、それはワタシだけに向けて流れてる気がする

この頃、夢をよく見るようになった。

夢の中で、ワタシは何かを探している。

誰かを待っている気もするし、待たれている気もする。

目が覚めると、胸のあたりが苦しかった。

朝、母にそれを話しても、ただ微笑んで「ちゃんと朝ごはん食べなさい」と言われた。

母の声は遠く、手も温かいのに、なぜかいつも少しだけ届かない気がした。

ワタシは元気だ。

笑うこともあるし、ごはんも食べる。

だけど、なぜだか誰とも話が噛み合わないことがある。

先生も、クラスの子も、ワタシが言ったことをまるで聞いていなかったかのように振る舞うときがある。

音は、日によって違う旋律を奏でる。

ある日は、まるで子守歌のようなやさしい調べ。

ある日は、遠くで鳴る目覚まし時計のように急かすリズム。

でも、ひとつだけ共通しているのは、

ワタシがその音を「聴いている」と、音もワタシを見ているような気がすること。

ワタシだけに、語りかけるように。

だから、あの音が鳴るたび、ワタシは一度立ち止まる。

静かな空気の中、立ち尽くして、遠くを見る。

その瞬間だけ、世界にワタシと音しか存在しない気がする。

その感覚が、どうしようもなく好きだった。

最近になって、ワタシは少しずつ、自分が他の人と違うことに気づき始めた。

家に帰っても、鍵はいつも開いている。

母が料理している気配はあるけど、顔を見た記憶が曖昧だ。

学校の帰り道も、他の子達はなぜかわたしの存在を避けているように見える。

そして何より、あの音が鳴っているとき、誰一人として気にしている様子がない。

まるで、聴こえているのがワタシだけであるかのように。

ある日、いつもの路地に立っていたとき、

その音に、初めて“言葉”が混ざったように感じた。

「……そろそろ、かえりませんか」

風が鳴っただけかもしれない。

でも、ワタシにはそう聴こえた。

胸が苦しくなって、その場から動けなくなった。

だって、“帰る”って、どこへ?

「……あなたのいるべき優しい場所ですよ」

でも、それが全部まちがいだったと言われるのが、怖かった。

それでも、音は続く。

今日もまた、あの路地に立って、

遠くから響いてくる旋律に、耳を澄ませる。

それは音楽であり、問いかけであり、

ワタシの存在をやさしく揺らす、もうひとつの呼吸だった。

いつかは......応えれる気がするから、もう少し待っていて....ありがとう

ナズナの語り:あなたに託す

これは、現実とどこかの世界の境目に立つ“何か”があの子に大切な事を伝えようとしていたのだろう。

それは取り残された、ひとつの想いをただ優しく見守りながら......ゆっくりと導くように

もし、あなたの耳が、何か普段と違う音を聴いたとき──

どうか、ただ怖がるだけではなく、

「何を伝えたかったのか」を、ほんの少しだけ想像してみてほしい。