ゲームセンターの幽霊

1. 事件──夜にだけ動く筐体

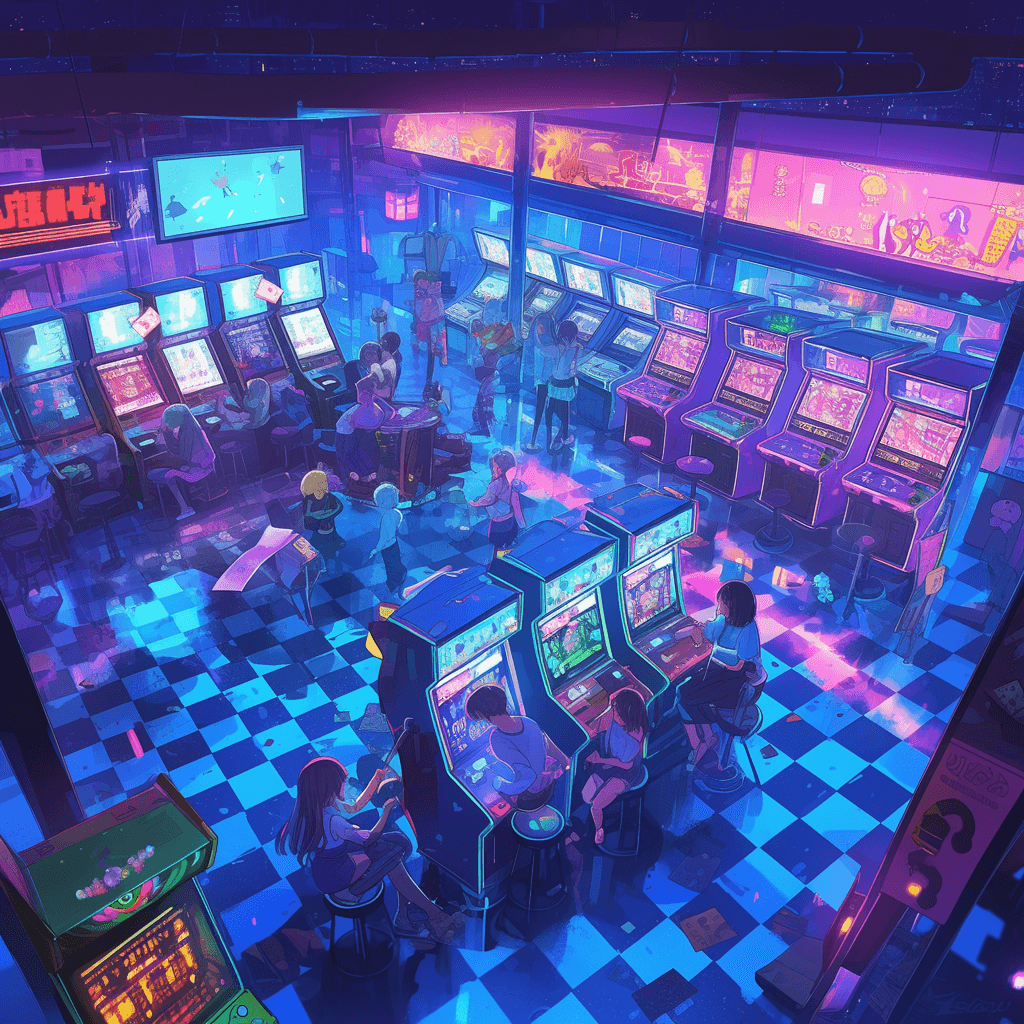

その依頼は、寂れたアーケード街の端にぽつんと残るゲームセンターからだった。店主は70代の男性。もう客も少なく、毎晩ひとりでカウンターに座るのが日課だ。

「夜中にね……ひとりでゲームしてる子どもがいるんじゃ。姿は見えたり見えなかったり。でも確かに、ゲームが動いて、ハイスコアも更新されとる。よくわからないが不憫にみえるんじゃ、調査しとくれ」

深夜2時、閉店後のゲームセンター。電源の落ちた筐体。なのに、時折光が灯り音が鳴る。誰かがそこにいる。

ナズナは、古びた筐体に残された名前を見た。

──NAZUNA

「……懐かしいな、ここ。あの頃の、居場所だった」

2. データ収集──ゲーセンという“逃げ場所”

今、子供達は家で遊ぶ事ができる。スマホで、Switchで、YouTubeで、なんでも簡単に遊べる時代だ。だけど、ゲームセンターには、そこでしか感じられない“空気”がある。

- 大人も子供も関係ない。上手い者が強いという明快なルール

- 音に包まれて、現実の不安が消えるような錯覚

- 家庭にも学校にも居場所がなかった人達が、ただ黙ってボタンを押してる

ナズナもそうだった。誰にも言えない寂しさや、どこにも収まらない自分を、この音の海で溶かしていた。

3. 出会い──「なあ、姉ちゃん。強そうやな」

明かりの落ちた店内。1台だけ光るパズル筐体の前に、誰かが座っていた。

「なあ、姉ちゃん。ゲーム強そうやな。……やる?」

声は小学生ぐらいの男の子。髪は少し伸びて、服も時代遅れだ。少年は人懐っこい笑顔でナズナを見た。

「このゲーム、本命ちゃうねんけどな。ウォームアップや、ウォームアップ」

自然な関西弁。けれど、どこか年齢より大人びた声。ナズナは黙って、横に座った。

二人で遊びながら、ぽつぽつと会話が始まった。

「……家、あんま帰りたくないねん」

「ママな、いつも怒ってる。仕事しんどいんやろけど……俺が話しかけても、ため息つかれて終わり」

「パパは……おらん。もう何年も会ってへん」

「帰ってもテレビの音しかせんし、ごはんも一緒に食べへん」

「そやから、ついゲーセンで時間つぶしてまう。外のほうが落ち着くねん」

「学校も……まあ、つまらんよ。話す子おらんし、先生にも『もっと元気出せ』とか言われるだけ」

「休み時間は本読んでる。静かにしてたら、誰も文句言わんしな」

「たまにそれでも、『なんでそんな暗いん?』って笑われんねん」

「……ほっといてほしいだけやのにな」

「でもな、ゲームはええやん。ボタン押したら動くし、無視もされへんし」

「誰かに気ぃ使わんでもええ。勝つか負けるか、それだけや」

「自分のうまさがそのまま出るって感じ。……だから、ここ好きやねん」

ナズナは、ただ黙って頷いた。少年の言葉は、静かに心の奥をノックしていた。

「……好きな子も、おったで」

「クラスの女の子。おとなしめで、本好きで……話しかけたかった」

「でもな、俺、服ドロドロやったから品の無いやつって思われてたかもやし。『あいつは近寄って来て欲しくない』とか、思われてたら悲しいやん」

「そんで、声もかけれんまま"終わった"」

「俺な、よう考えたら、ずっと誰にも“ちゃんと”話聞いてもらったことなかったかもしれん」

「親も、先生も、友だちも。……誰にも、ほんまのこと、言えんかった」

「やから今こうして話してんの、ちょっと不思議やな。……姉ちゃんは、何も言わんと聞いてくれるし」

筐体の画面は、さっきから“ゲームオーバー”のまま止まっていた。けれど、二人ともそれに気づいていないようだった。

ナズナは静かに、手元のレバーを見つめた。

「……わかるよ」

筐体の光が、ふたりをぼんやり照らす。

4. 勝負──「そろそろ、本気でいこか」

いくつかゲームを終え、少年がふと真剣な顔になった。

「そろそろ、本気で勝負しよか。……あのトップスコア出したの、姉ちゃんやろ?」

「ずっとな、あれ超える事だけが目標やった。ここ来て、何回もやって、何回も勝てんくて、また来て。あのスコアさえ超えたら成仏できる気がしてんねんけどなぁ.....」「ん.....成仏?」ナズナは自分は生きていると少年の幽霊は思い込んでると認識していた。

「知ってるよ......俺、幽霊やろ?....逆に姉ちゃん俺の事なんやと思ってたん?」

「まぁいいや……今日はなんか勝てる気がするわ。姉ちゃんのおかげでいつもとなんか違う気がするねん、やっぱライバルって大事やなー」

「しかも、スコア出した張本人と直接戦えんねんから、ツイてるわ。おっさんじゃなくて本間によかったし」

ナズナは、静かに立ち上がった。

「……本気でいくよ。手加減、しない」

「こっちのセリフやわ、今日だけは女に涙流させるチートデイやで。いつもは紳士やから誤解せんといてな」

どっからチートデイなんて言葉覚えたんだろう........ナズナは変な所が気になる癖がある

二人は切り替え、真剣な顔でゲーム機に張り付く―――ゲームが開始された

勝負は一瞬だった。ナズナの操作は無駄がなく正確、そして恐ろしく速い、先の先まで読んでいる。結果、彼のスコアを大きく超えて、終了。

「……あー、ボロ負けやな(笑)姉ちゃん容赦ゼロ過ぎ」

「手加減しないって言ったし......」ナズナは少しむくれる

「今の雰囲気、壮絶なバトルの末に俺が勝って、ちょっと観客とか姉ちゃんとか感動しちゃったりもして、やっぱ覚悟を決めた気持ちってすごいなー ってパターンじゃない?」

「まぁ漫画とかならね.....」

「うわぁ......幽霊前にしての現実主義」

少年は、すごく楽しそうに笑っていた。

5. 本音──「勝ち負けちゃうねん、きっと」

「なあ、姉ちゃん。ほんまはな、俺──ゲームやなくて、たぶん……」

「誰かに、話聞いてほしかってん。ずっと、誰にもなんも言えへんかったからさ......ころころ変えて悪いけど......あ、負けたからいい感じに終わらそうとしてるんちゃうで?.......本音本音。」

ナズナは、静かに聞いていた。

「俺な、生きてるときも、なんで自分が生きてるか分からんかった」

「学校でも浮いてたし、家では怒鳴られるし、ひとりでずっとゲームしてた」

「けど……そんなん誰にも言えんかったやん。結局先生も俺の親も自分が一番大事って感じ見え見えやったし、なんか言って変な目で見られたり『甘えや』って言われるの嫌でさ」

「姉ちゃんは、違うかったな。なんか分かってくれそうやから、全部話した.....嬉しかったで」

沈黙。ナズナは、目を閉じて頷いた。

「……わかるよ」

6. 消失──「また会えたらな」

少年は、立ち上がった。

「そろそろ、天国行くわ。ありがとうな」

少しだけ、照れくさそうに言う。

「あ、もし生まれ変わったら……姉ちゃん彼女にしてもええで?可愛いからちゃうで?姉ちゃんええやつやもん、自信もってな」

「あと.....俺、がんばって生きてみるわ、次は」

その瞬間、筐体の光がふっと消えた。そこにはもう、誰もいなかった。

ナズナはしばらく真っ暗なゲームセンターで固まり、沈黙する

「......」

そして一言......

「君のこと、忘れないよ。」