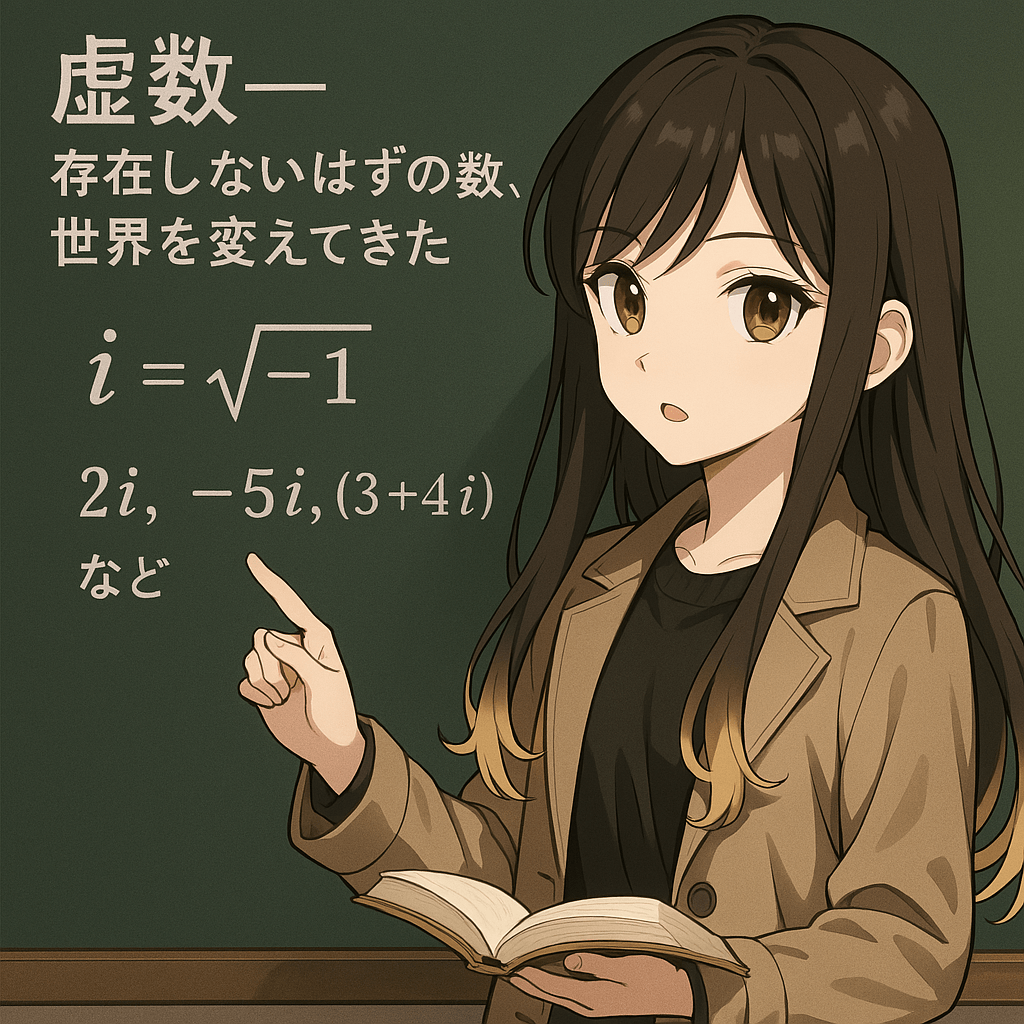

虚数──存在しないはずの数が、世界を変えてきた

1. 事件

「それは存在しない数です。でも、なぜか現実に効いている」

その言葉を聞いた瞬間、私は立ち止まった。依頼者は高校で数学を教える教員だった。ある日、生徒にこう聞かれたという──「√−1って、なんで存在しないのに使うの?」

一瞬、答えに詰まった彼は私のもとを訪れた。

「虚数って……“ある”んでしょうか?」

私は静かに頷いた。そして、こう言った。

「虚数は、確かに“この世界のどこにもない”。でも──“この世界を動かしている”」

ナズナ、調査開始。

2. データ収集

■ √ の誕生

数学における「√」は、“どの数を2乗すればこの数になるか?”を逆にたどるための記号だった。

例:

- √4 = 2(2² = 4)

- √9 = 3(3² = 9)

つまり、√a × √a = a。

だがこの「√」には前提がある。中身(ルートの中)は、0以上であること。なぜなら、どんな実数を2乗しても、負の数にはならないからだ。

- 正 × 正 = 正

- 負 × 負 = 正

だから、x² = −1 のような方程式には、実数では“答えが存在しない”。

■ 数学の進化と限界

17世紀、数学者たちは二次方程式を使って未知の数を求めようとしていた。だが、あるとき式の途中で √−1 が現れてしまう。それは明らかに実数ではない。

最初は「無意味な記号」とされた。だが、結果としては正しい答えが得られる。

「意味は分からない。でも、答えは合っている」

それが、虚数のはじまりだった。

■ 虚数の定義

やがて、数学者たちはある決断を下した。

「√−1 に“名前”を与えよう」

こうして生まれたのが、虚数単位 i(アイ):

i = √−1この定義により、以下のような数が存在可能になる:

- i² = −1

- 2i, −5i, (3 + 4i) など

これらを「虚数」または「複素数」と呼ぶ。

■ 複素数平面と対称性

虚数の登場は、“数の世界にもう一つの次元”を与えた。

実数は1本の直線(数直線)上にある。虚数は、その直線に対して直角方向に広がる「新しい軸」を作った。

- 横軸:実数(Re)

- 縦軸:虚数(Im)

この「複素平面」は、数に回転や振幅といった“動き”を与える。現実世界の現象──電波、音、光、量子の振る舞い──において不可欠な数学的構造になっていく。

■ 虚数の応用

現代では、虚数は以下のような分野で欠かせない:

- 電気工学(交流回路の計算)

- 量子力学(シュレーディンガー方程式)

- 振動解析、信号処理(フーリエ変換)

- 制御理論(伝達関数)

つまり、「現実の中では“存在しない”数が、現実を最も正確に記述している」

3. 推理

ここで、私は根本的な疑問に立ち返った。

「なぜ虚数は必要だったのか?」

それは、「正の平方根だけでは“対称性”が失われるから」である。

たとえば、9 には ±3 という2つの平方根がある。だが「√9」と記述した場合、数学では“正の方だけ”を選ぶ。これは、計算を一意に定めるためのルールだ。

しかし、ある時点で「√−1」のような負の数が現れた。それまでのルールでは、扱えない。

だが、正の平方根だけを認めておいて、負の平方根を排除するのはおかしい。数の世界は“対称であるべき”という美学がそこにあった。

「存在しないのではない。見えないところに、もう一つの軸があるのではないか?」

これが虚数軸の誕生につながった。

つまり──虚数とは、「正と負の対称性を、数の世界に回復させるために生まれた」存在なのだ。

4. 仮説

■ 仮説①:虚数は“数の影”である

虚数は、目に見える量を持たない。だが、その存在は実数と共鳴し、現実世界のあらゆる現象に現れる。

それはまるで、“正の数が光なら、虚数は影”のようだ。

■ 仮説②:虚数は“現実を写すために必要な鏡”

現実世界の波や振動、粒子の運動、情報の流れは、虚数を含む数で記述すると最も美しく、簡潔になる。

つまり虚数とは、我々の世界を正確に記述するために必要な“数の鏡面”である。

■ 仮説③:虚数は「√」という記号の限界から生まれた

√は正の平方根を選ぶ記号であり、それは計算の一意性を保つための“制限”であった。だが、√−1という式が現れたとき、その制限は破綻する。

このとき、「新たな記号(i)」を創造し、“見えない数”を受け入れた。

虚数は、√の限界を超えたことで生まれた「もう一つの√の世界」の住人だったのだ。

5. あなたに託す(ナズナの語り)

あなたが √9 を見たとき、それが“+3”であることに疑問を持ったことがあるだろうか。なぜ −3 ではいけなかったのか。なぜ正だけを選んだのか。

そこに「数を一意にしたい」という数学の願いがあった。

だが、その願いの中から、「選ばれなかった側」が生まれた。

そして私たちは、負の数にも帰る道を作る必要に迫られた。

それが虚数。

見えないけれど、確かに存在し、現実を記述する“影の軸”。

虚数は、「実在しない」ことによって、最も深くこの世界に関わっている。

私たちの現実は、おそらく片面にすぎない。

数の世界は、あなたが思うより、ずっと深い。

その深淵の入り口に、i は静かに待っている。