街を駆ける魔法少女

夜の街を駆け抜ける風のように、ナズナは走っていた。

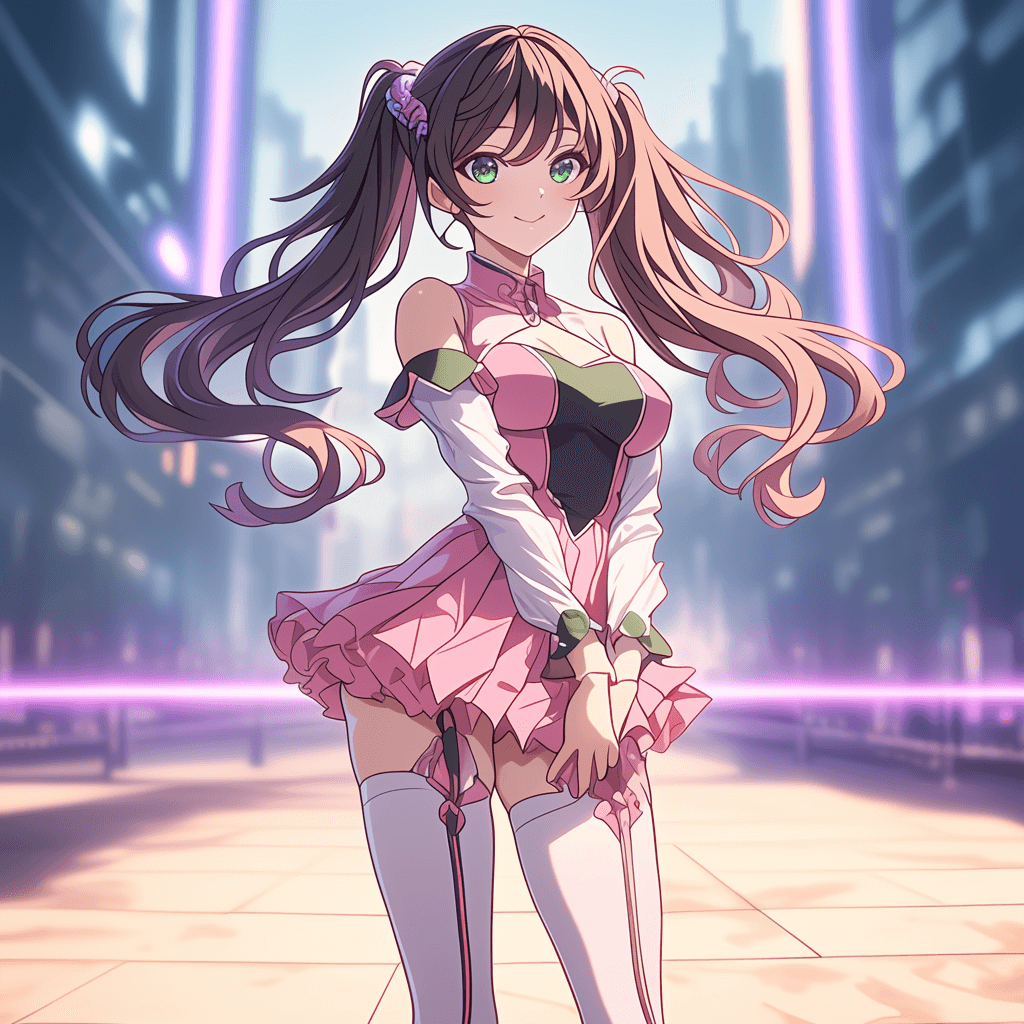

薄いピンクのスカートが夜風にふわりと舞い、胸元のリボンが揺れる。

肌に触れる空気すら少しこそばゆくて、いつもと違う感覚に心がざわめく。何より、体や顔も、いつものナズナより7歳ぐらい幼い

「……まったく、なんで私がこんな格好に……」

スカートの裾を押さえながら、ナズナは頬を赤く染めて呟いた。

普段着慣れた私服とは明らかに違う。

短くヒラヒラとしたスカートの下では、膝上まで伸びた白のニーソックス。

胸元には、星を模した装飾がまるで呼吸のたびに小さく跳ねるようだった。

「風が……スカートの中に……きゃっ……ちょ、ちょっと……見えてないよね……?」

ナズナは自分の姿に耐えかねて、電柱の陰に隠れてうずくまった。

どこかで物陰から誰かに見られている気がして、身体をすぼめる。

彼女にはわかっていた。この姿の始まりが――数日前、突然の“来訪者”によってもたらされたことを。

回想:部屋に現れた少女

「泊めて。今すぐ。……それとも、あなた、王女を外で野宿させる気?」

その夜、ナズナの部屋に突然現れた少女は、白銀の髪に透き通るような肌、そして堂々とした態度を持っていた。

名前は……「アウリサ」と名乗っていた。

「あのー……どちら様??部屋間違ってると思うんだけど?迷子なのかな??」

「馬鹿にしないで!!ナズナちゃんに会いに来たって言ってるでしょ!!私、ここまでの移動の魔力消費でクタクタなの!紅茶、ある?ちょーだい。冷たいの、ミルクは入れてね」

当然のように部屋に上がり込んで座布団に腰を下ろし、足を組むその仕草すらどこか様になっている。

ふわりと香るのは月光に晒されたような香水の気配。まるで、この世の存在じゃないみたい。

「うそでしょ……また、こんな......絶対に厄介な事起こるじゃん......王女って言ってるし」

ドア越しの魔導術

「だ、だめっ、だめだよっこの世界にはね、プライバシーってのがあって、人の部屋には勝手に入っちゃダメなんだよ!!?」

ナズナはアウリサを押し出し、バタバタと慌ててドアを閉め、内側から鍵をかけた。

「ふぅ……危なかった.......何かに巻き込まれる空気しかしなかった......」

そのとき、静かに聞こえてきた声。

「……うぅ……ナズナちゃん……ごめんね……でもね、知らない場所で......ひとりって……怖いの……」

すすり泣くような声。まるで夜風に濡れた子猫みたいに、弱々しくて、放っておけなかった。

「……っ、うそ泣きでしょ……でも……ほんとに泣いてる?可哀そうかも……ちょっとだけ、様子見るだけ……」

ナズナがそっと扉を開けた瞬間だった。

「ふふ、やっと開けた」

ぱあっと白い光が広がる。魔法陣のようなものが床に現れ、風が巻き起こった。

「えっ、な、なにこれ!?うわっ!?!?……わああああっ!!?」

身体が宙に持ち上がり、全身を何か柔らかいものが包み込む。

布地が肌を撫で、フリルが浮かび、光が弾けて――

目を開けたとき、ナズナはまるで魔法少女のような姿になっていた。

ピンクのスカート、肩をわずかに露出させる白いブラウス、胸元には小さなリボンと魔導宝石。おまけに顔と体が7歳ぐらい若返ってしまってる

「な、なにこれ!?!?!?!?!?!?!」

頬を真っ赤にし、ナズナは全身を隠すように身を縮める。

スカートの裾を必死に押さえながら、アウリサを睨む。

「こ、こんなの絶対に変態の服じゃない!!!それに体、こんな子供みたいな体じゃ依頼受けられないじゃない!!」

アウリサはケラケラと笑う。

「でも似合ってるわよ?まさに魔法少女って感じ! ふふ、ちゃんと魔力も通してあげたから、使い方次第では空も飛べるわよ?」

「そ、そんなのいらないしっ!!!ねーーお願い!戻してっ.....いや、戻してください」

「わかったわよ、せっかく可愛いのに勿体ない。その代わり私が満足するまで、おうちに泊めてくれないと戻さないから」

ナズナは背に腹は変えられなかった。いきなり魔法少女?冗談じゃない恥ずかしすぎる!!私は知能を駆使して論理で解決する探偵だ!!

「はい.....でも、あの贅沢とかはできないですけど.......大丈夫ですか.....王女様?」

「アウリサでいいわっ....我慢するしかないわね!それぐらい常識はあるわ!ところで紅茶まだ??」

ナズナが最も苦手とする、人とずっと一緒に居る、プライバシーが無い、その状況が今ここに幕を開けた。彼女にとって最大の試練かもしれない

始まる奇妙な同居生活

その日から、ナズナとアウリサの奇妙な同居生活が始まった。

朝、目を覚ますとすでに隣に人の気配がある。

「ナズナちゃん、おはよう。今日は私、夢の中でドラゴン倒してたよ。褒めて」

「えっ……何言ってるの、まだ眠いってば……依頼まで眠らせて...ってうわ、なんで布団に二人!?」

ナズナが必死に布団を分けようとしても、アウリサは器用に絡みついてくる。

「くっついてる方が、魔力の循環が効率的なの。ね、理にかなってるでしょ?」

「いや魔力以前に、パーソナルスペースが無いと私ダメなんだよーー....って又、寝てるし。人の布団の中でスヤスヤしないでよーー」

洗面所も台所も、すべてがアウリサの“王女流”で彩られていく。

「トーストは耳を切り落として、王族用のジャムを塗るのが礼儀よ」

「こらっ勿体ないよ!? てかそのジャムどこから出した!?」

お風呂でも、事件は絶えない。

「わたしのバスタイムは月光を浴びながらが基本よ」

「いや、窓開けたら寒いし!近所に見られるし!あとタオル巻いてえぇええ!」

アウリサは平然と湯船を占領しながらつぶやく。

「ナズナちゃんって、綺麗な身体してるよね。脚のラインとか、くびれとか──あ、胸も結構あるじゃない」

「え.....ちょ、ちょと.....なに急に見てんの!?変な分析しないでよー!!」

「だって珍しいんだもん。現代人って服で全部隠すでしょ?王国ではもっと堂々としてたわよ」

「……王国ってどんなとこなの……?」

アウリサとの毎日は、まるで親戚の子供と暮らしているみたいに自然だった。

「ナズナちゃん、王国ではテレビは“魔導映写器”って呼ぶのよ」

「……アウリサー、魔導映写機ばっかり見てないで片づけてー……って、私の隠してたお菓子全部食べてるじゃーん」

それでも、気づけば笑っている時間が多くなっていた。

アウリサは夕飯にもうるさい

ある時、冷蔵庫の在庫をかき集めて、二人は鍋を囲むことにした。

「これが……庶民の鍋……!」

アウリサは白菜をおそるおそる箸で持ち上げ、真剣な顔で観察していた。

「あ、それ白滝。そっちは鶏団子ね。ちゃんと火通ってるから安心して」

「ふふ、ナズナちゃん、なんでも教えてくれるから。好き」

「なんでかな......人にあんまり介入しないタイプなんだけどね」

二人で小皿を取り合ったり、火力の調整で揉めたりしながらも、ふと気づけば笑い声が絶えなかった。

「……これ、あったかくていいね」

「そりゃ鍋だからね」

「違うの!!、心がって意味!!……あー言っちゃったじゃない恥ずかしい」

アウリサは照れくさそうに湯気の中に顔を沈める。

アウリサは夜になると、小さな枕を抱えて「一緒に寝よ?」と尋ねてくる。

「ねぇナズナちゃん。なんかさ、ここにいると、あったかいんだよね。王宮の方が1万倍豪華だけど」

「……質素で悪かったわねー王女様はもう、おねむの時間でしょ?」

ナズナはそっぽを向きながら、隣に布団を一枚敷いた。

騒がしい。とにかくうるさい。でも、

こんな風に誰かと毎日を過ごすことが、少しだけ“家族”ってやつに近い気がしていた。

アウリサは姉なのか妹なのか、それともペットみたいな何かなのか、分類は難しい。

けれどその存在が、自分の生活に溶け込んでいるのは確かだった。

「……ほんと、一人の感じ忘れてきちゃったよ」

そう呟いたナズナの背中に、アウリサの小さな寝息が重なっていた。

そして再び、すれ違い

「だからさっ、勝手に私のズボンをスカートに魔改造しないでって言ってるだろ!」

「だってナズナちゃんの脚、すっごく綺麗なんだもん。見せなきゃ損よ?」

くだらない──でも本人たちには“重大”な、そんな言い合いだった。

ズボンの裾はリボンに変えられ、ポケットは星型の刺繍に置き換えられ、

今日一日着ていた“お気に入りの普段着”は、すっかり魔法少女仕様になっていた。

「おしゃれとかじゃなくて、勝手に変えられるのがイヤなんだってば!」

「でも、似合うから……」

アウリサの声が、少しだけ沈んだ。

「……なんでわからないの。人の服に勝手に魔法かけてくるって、信じてたのが裏切られるみたいでさ……」

ナズナのその一言に、アウリサの表情がピクリと変わった。

「そっか。じゃあ……もう触らない」

短く、冷たく、すねたように呟く。

そのまま、アウリサはナズナに背を向けた。

そして、無言のまま、指先をひと振り。

床にふっと現れた淡い光の円。

ナズナの足元を包むように、魔法陣がそっと広がる。

「ちょ、ちょっと、なに──」

次の瞬間、ナズナの身体が一瞬ふわりと浮かび、眩い光とともに服が変化していく。

ピンクのスカート、フリルのついたブラウス、胸元には小さな魔導宝石。

「は!?うわっ!? な、なにこれ!?また!?!」

ナズナが驚いて声を上げるのも束の間。

アウリサは振り向きもせず、淡々とした足取りでその場を去っていった。

「あっ……ちょ、待って、そういう意味じゃ──!」

言いかけた言葉は届かない。

気まずさと、どうしようもない後悔が、胸にのしかかる。

一人残されたナズナは、変身したまま夜の街を歩いた。

普段なら気にならない視線も、今夜はやけに肌に突き刺さるようだった。

「ああもう……なんでこの格好で外にいるんだ、私……」

ピンクのスカートが風に揺れ、白いリボンが肩口で小さくはためく。

ただのコスプレじゃない。“知らない誰か”になったみたいな気持ち。

(ほんとは──ちょっとだけ嬉しかったんだよ)

誰かに“似合う”って言われること。

朝起こしてくれる人がいて、くだらないことで喧嘩して、でも一緒に笑って……。

それを、アウリサと過ごす中で思い出していた。

たぶん、「家族ってこういうことなのかもしれない。」

ぽつりと独り言をこぼしながら、ナズナは夜の冷たい風の中を歩き続けた。一晩中探してもアウリサは見つからなかった

そして、朝になった。

態勢を立て直すため、一旦帰宅したナズナは、自宅前の階段で、白い小さな影を見つける。

「……遅い。ずっと、待ってたのに」

小さな肩を抱えてうずくまっていたのは、アウリサだった。

白のドレスが朝焼けの光を浴びて、まるで夢から抜け出したお姫様のように淡く輝いていた。

「……なんでそんなとこで……」

ナズナは俯いて、ドアを開ける。

「……ごめんね、言い過ぎたよ。」

「うん......」

アウリサが顔を上げ、涙の跡がキラキラと光を反射した。

その顔が、まるで子どものように無防備で、ナズナの胸にじんと染みた。

「私もごめんね……」

扉が閉まる音とともに、朝の光がそっと部屋の中に差し込む。

まだぎこちなくお互いを深くは知らない、でも確かに、心が重なり始めたふたり。