真言──仏の声を継ぐ言葉、密教の核心とは何か

■ 1. 真言とは何か

真言(しんごん)とは、仏教の中でも特に密教において重要視される、「真実の言葉」です。語源はサンスクリット語の「マントラ(mantra)」にあり、「守るもの」「保つもの」「思考の道具」などの意味を持ちます。

仏教における真言は、仏や菩薩の智慧や慈悲の本質を“音”として顕現させたものであり、唱えることで仏と一体化し、その功徳に触れることができるとされています。

■ 2. 密教における真言の位置づけ

密教では、仏と一体化するための手段として「三密(さんみつ)」という実践体系が重視されます:

- 身密:印(ムドラー)を結ぶ(手の形)

- 口密:真言(マントラ)を唱える

- 意密:観想(心に仏の姿を思い描く)

この三つを調和させることで、「即身成仏」──すなわち生きたまま仏と同じ境地に至ることが可能であると説かれています。

特に口密である真言の念誦は、密教修行において中心的な実践とされています。

■ 3. 真言の代表例──光明真言

真言は仏や菩薩ごとに異なるものが存在します。中でも有名なのが以下の「光明真言」です:

オン・アボキャ・ベイロシャノウ・マカボダラ・マニ・ハンドマ・ジンバラ・ハラバリタヤ・ウン

この真言は、大日如来の智慧の光を象徴し、災厄を払い、導きを求める祈りとして用いられています。

■ 4. 真言の起源と発展

真言の源流は、インド最古の宗教文献であるヴェーダに遡ります。ヴェーダでは、神聖な音や言葉(マントラ)が宇宙を動かす力を持つとされており、この概念が仏教に取り入れられました。

特にインド密教において発展し、中国・日本に伝わる中で、日本では空海(弘法大師)によって体系化されました。空海は真言を「仏の言葉そのものであり、唱えること自体が仏の行為である」と位置づけました。

■ 5. 真言の性質と実践

真言は、単なる祈願や宗教儀式ではなく、実践者の意識と宇宙の構造を結び直すための言語装置とされます。

- 音そのものに意味がある

- “意味”よりも“響き”が重要視される

- 翻訳されず、原音を保つことで本質を保持する

これは、現代の言語学や音響療法の観点からも、「音と意識の関係性」に深く踏み込んだ体系と考えられています。

■ 6. 真言における注意点と学び方

真言は、正しい発音・理解・方法によって唱えるべきとされます。そのため、信頼できる師や仏教の教育機関から学ぶのが望ましいとされています。

また、宗派や伝統によって異なる解釈が存在するため、独自の判断で使用する際は十分な注意が必要です。

■ まとめ──真言とは“音による仏性の顕現”である

真言は、意味を超えた音として、仏そのものを表現します。

唱えることは祈りであり、修行であり、

そして──仏から人間への静かな応答でもあります。

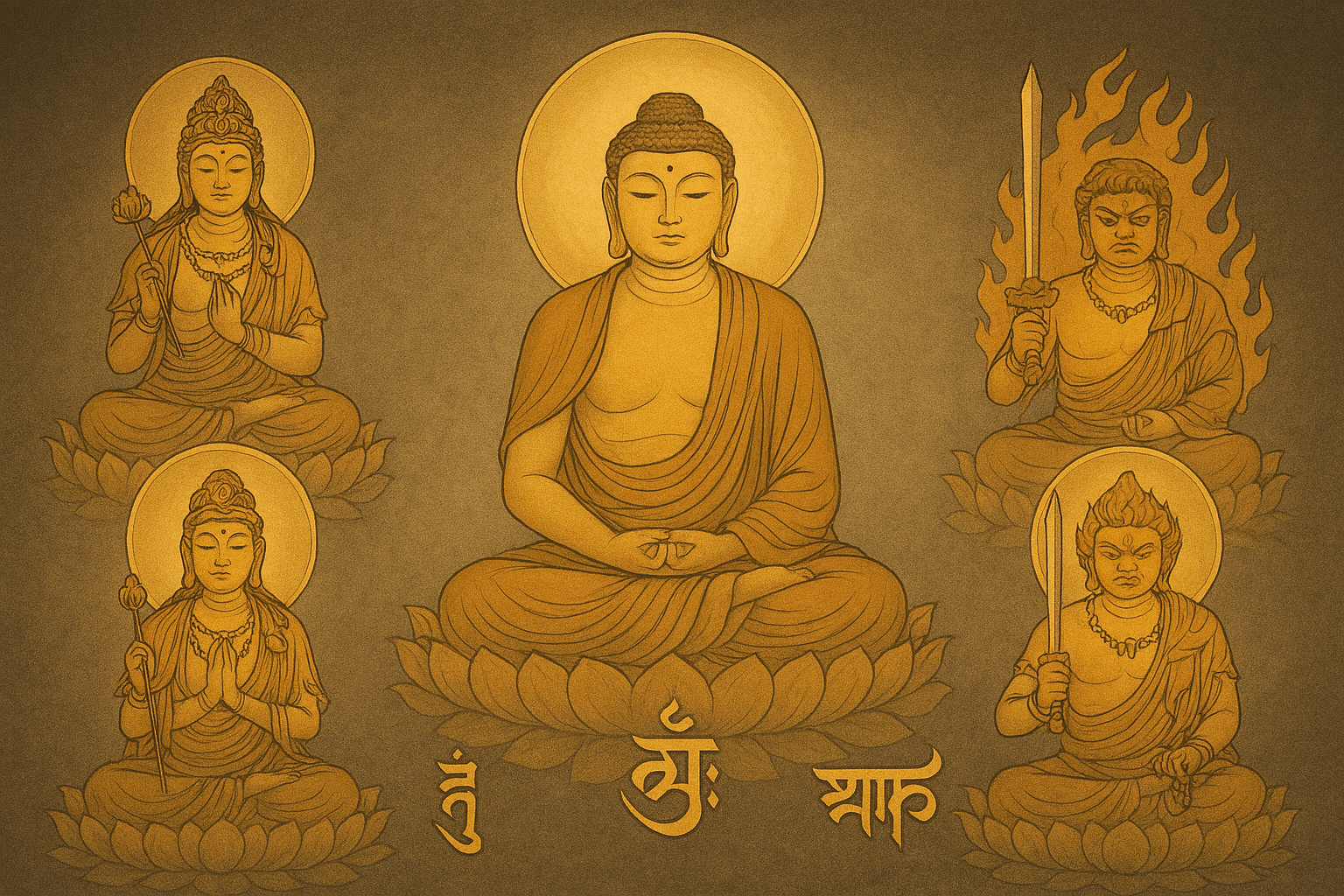

■ 代表的な真言一覧

以下に、仏や菩薩ごとに広く知られている代表的な真言を紹介します。

| 仏・菩薩 | 真言(カタカナ表記) | 主な功徳・意味 |

|---|---|---|

| 大日如来 | オン・アボキャ・ベイロシャノウ・マカボダラ・マニ・ハンドマ・ジンバラ・ハラバリタヤ・ウン | 智慧の光で世界を照らし、迷いを除く |

| 観音菩薩 | オン・アロリキャ・ソワカ | 苦しみの除去、救済、慈悲の象徴 |

| 勢至菩薩 | オン・サンザンサク・ソワカ | 智慧の増進、悟りへの導き |

| 文殊菩薩 | オン・アラハシャノウ | 学問成就、智慧の獲得 |

| 不動明王 | ノウマク・サンマンダ・バザラダン・カン | 煩悩の破壊、災厄からの守護 |

| 薬師如来 | オン・コロコロ・センダリ・マトウギ・ソワカ | 病気平癒、心身の浄化 |

| 地蔵菩薩 | オン・カカカ・ビサンマエイ・ソワカ | 地獄からの救済、死者の導き |

| 虚空蔵菩薩 | ノウボウ・アキャシャ・ギャラバヤ・オン・アリキャ・マリボリ・ソワカ | 記憶力増強、無限の智慧 |

※表記は日本で広く用いられているカタカナ読みをもとにしています。

実際の発音や読み方は宗派や伝承により異なる場合があります。