海岸線の恋──君が僕に、意味をくれた

ナズナの語り──風に残された、名もなき記録

海辺の街を訪れたとき、古びた宿の主人がこう言った。

「そういえば昔、海で一人で話してた男がいたなあ。

何日も海沿いを歩いて、楽しそうに笑ってて──恋人と話してると言ってたんだけど、でも誰にもその子は見えてなかったんだ」

興味を持った私は、その町の古い地域ネット掲示板を調べ、ひとつの書き込みを見つけた。

──“あの夏、僕は幽霊と恋をした”それをここに書き記す

書き込み主の名は、村上アオト

一切が不明の人物

その物語はこの言葉で始まった

「ありがとう。君と出会えて、本当によかった」

私はこの記録を、“観測不能な愛”のひとつとして、ここに残す。

1. 事件──それは、ただの夏のはずだった

午前3時、海岸線を歩く男がひとり。

彼の名は、村上アオト。24歳、職なし、夢無し、家なし、スマホの充電も尽きた。 生きてはいるが、どこにも「生きている意味」がなかった。

自動販売機の明かりをぼーっと見つめながら、缶コーヒーさえ買わない、無気力に浜辺に座り、ただ海を眺める。 そのときだった。

“その子”は、波打ち際で踊っていた。

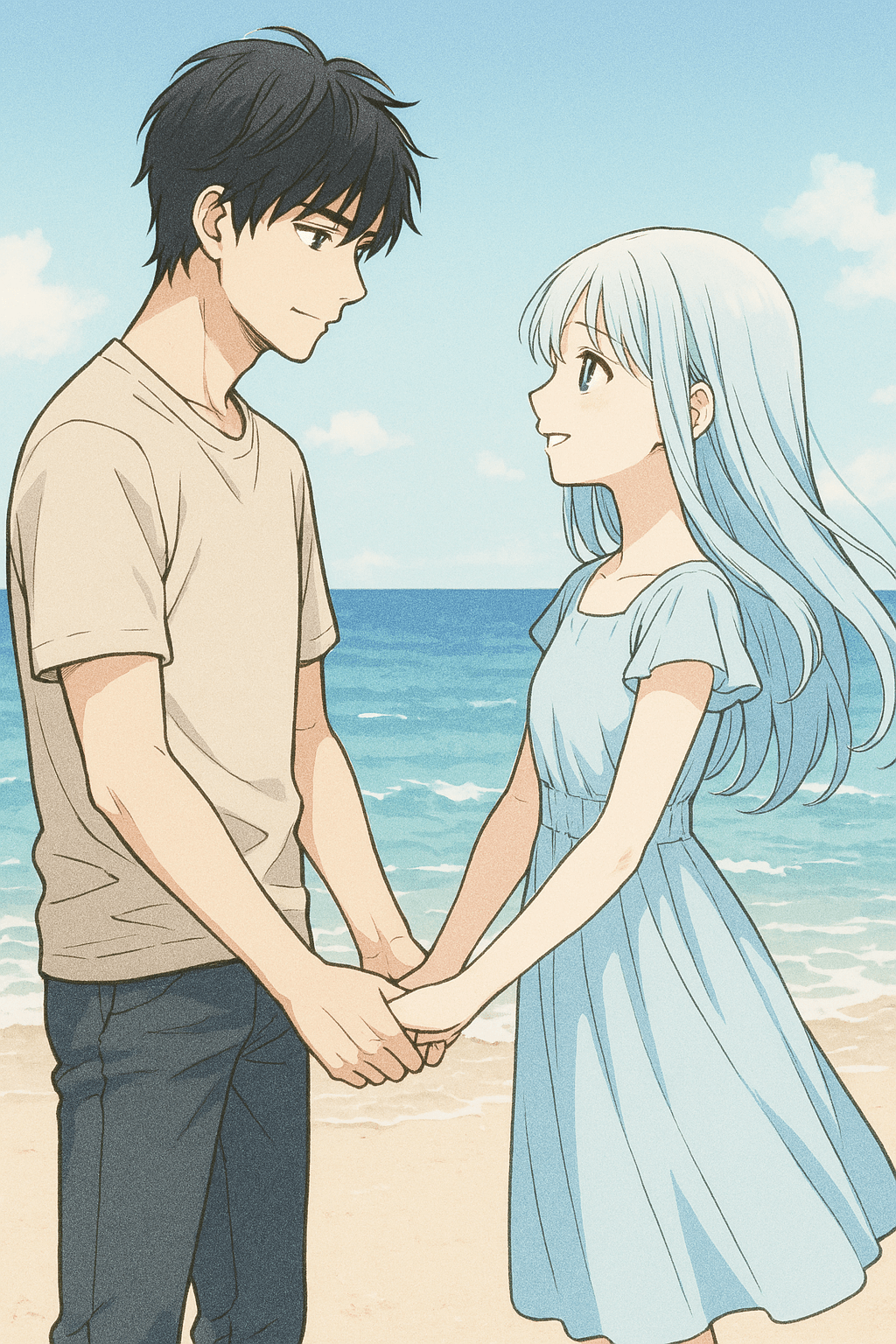

水色のワンピース、裸足、髪を風に散らしながら、くるりと振り返って──こちらに近寄ってくる。

「なに、見てんのよ。 あんたみたいな根暗そうな男が見ていい、女じゃないけど?」

それが、全ての始まりだった。

2. データ収集──あざとくて、まぶしくて

彼女は、“ユイ”と名乗った。

会うたびに空っぽの財布からアイスを奢らせ、昼寝のふりをして膝枕をせがみ、 言動のすべてが計算されたような小悪魔だった。

でも、アオトはだんだんと、そんなあざとさや厚かましさに心を許し「愛おしい」と思うようになった。

二人は何日も、同じ海を歩いた。

ただ歩いて、ただ話して、ただ笑っていた。

まるで夢みたいで、夢だったかもしれない

ユイ:「あんたって、なんにも持ってないのに、なんか……いいよね」

アオト:「失礼だな (笑)何にもないからだぜ.....きっと。見栄張る必要も無いしな.......でも、今はユイがそばにいるだけで、やっと“何かある”って気がするんだ。ありがとうな」

……しかし。

ユイは、波のある日には決して海には近づかなかった。 何かを恐れる様に

それに写真を撮ろうとしても、アプリがフリーズしたり、宿で彼女の姿を誰も見ていなかった。そんな違和感をアオトは少しづつ感じていた

3. 推理──幽霊だったんだよ、って笑えるか

ある夜、アオトは尋ねた。

「ユイ、おまえ……本当に、生きてるのか?」

ユイは微笑んだ。

「ねえ……もし、幽霊だったら嫌いになっちゃう?」

そのとき初めて、彼はユイの前で泣いた。 意味もなく、涙があふれた。

何が悲しかった訳ではない、ただユイのその時の表情が物凄く今まで重荷を背負って来たのだろうと教えてくれたからだ

「幽霊でもいい。 なんだっていいんだ。 ユイが、僕に“意味”をくれた。ただそれだけでいいんだ......」

──そして翌朝、ユイはいなかった。

海辺に残されていたのは、乾いたワンピースと、 波に濡れた白い紙切れ。

「ありがとう。アオトと出会えて、本当によかった」

「ユイ......」

その後、アオトの姿を見た者はいなかった

4. 仮説──形なんか、超えてよかった

アオトは、海に身を投げたわけじゃない。

ただ、ある日から“誰の目にも映らなくなった”。

誰も見ていない夜の海岸を歩きながら、 彼は言う。

「いつか絶対会えるさ、そんな気がする。諦めさえしなければいいだけだ、俺は探し続ける。あの日ユイが俺を見つけてくれて意味を与えてくれた、あんな奇跡が起こるんなら、俺は信じれるよ」

幽霊が人を愛して、人が幽霊を信じて── その果てに、ふたりは同じ“在り方”を選んだ。

それは、確かに存在しないかもしれない。

けれど、存在しないという理由で、 “愛じゃない”と言えるだろうか?

----------------------------------------誰にも気付かれず、海岸に落ちている持ち主不明のスマホには 音声ファイルがひとつだけ、残っていた。

「……アオト、ねえ、笑ってよ。 せっかく幽霊とデートしてんだからさ」

たしかに、形はなかった。 だけど、それはたしかに“在った”。

──愛は、形を超えるのかもしれない。