ナズナ、消える記憶と夏の怪──少年探偵団と七つ目の不思議

1. 事件──「ナズナさーん、助けてください!」

「なずなさんへ」

こんにちは。ぼくたちは、○○小学校の“しょうねんたんていだん”です。

うちの学校では、七不思議がほんとうにおきているんです。

でも、こわくて、さいごの一つがわかりません。

ナズナさん、ぼくたちのかわりにしらべてください。

ナズナはその微笑ましい文章に目を細める

「本当に起きている......?」

かわいらしい鉛筆書きの手紙。

ナズナはすぐに車に乗った。

その小学校には、彼女がかつて通ったことがある記憶が、うっすら残っていた。

2. データ収集──「これが、七不思議の地図です!」

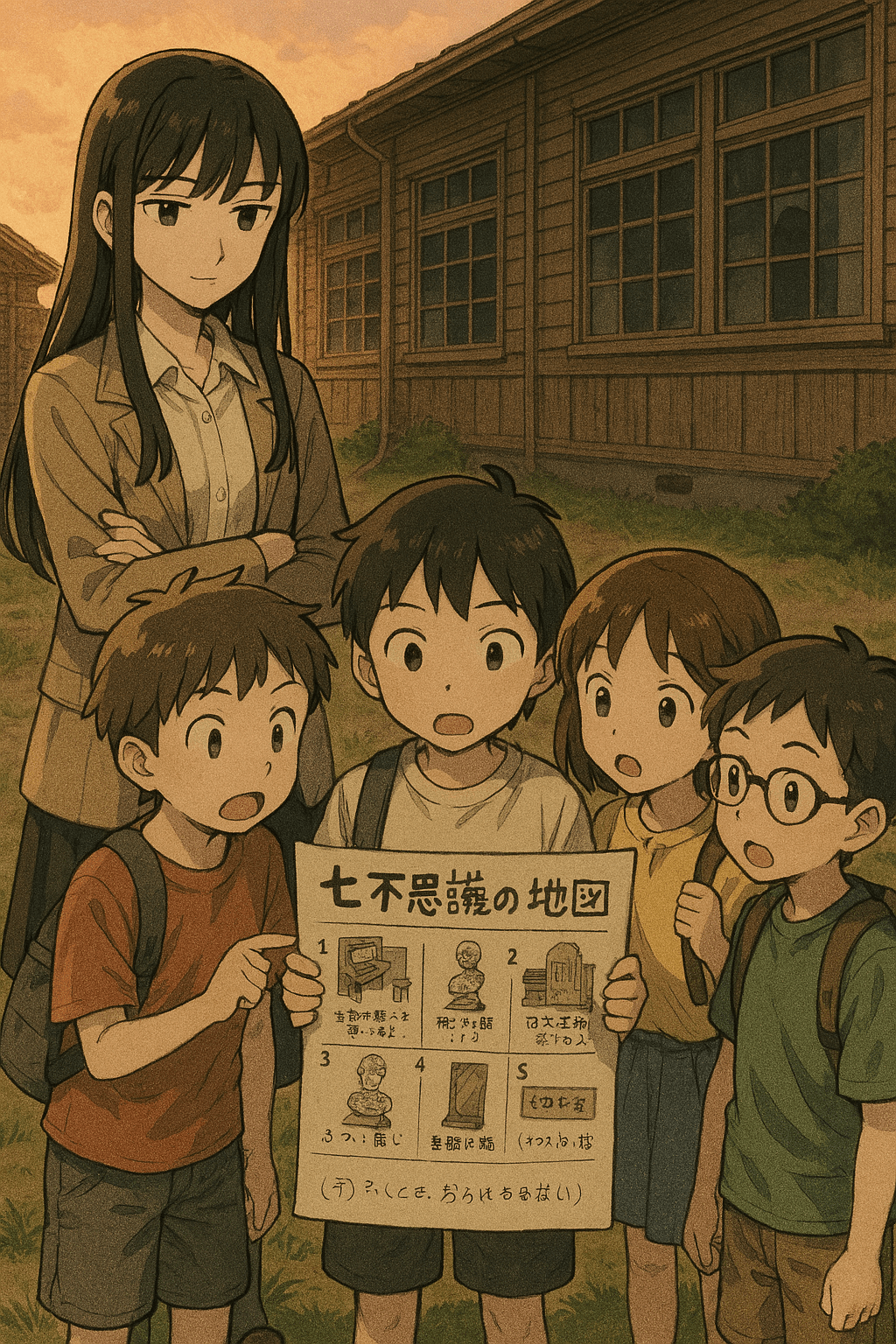

ナズナを迎えたのは、小さな“少年探偵団”の4人の子どもたち。

「これが、ぼくらのつくった“七不思議のちず”です!」

「見てください!ほんとうに動いたんです、石こうぞうが!」

「校長室の鏡に、知らない顔がうつったんです!」

子どもたちは真剣だった。そして、どこか懐かしい──

ナズナは、自分が昔、教室でひとりでいた日々を少し思い出していた。

七不思議のリスト(少年たちのノートより)

- 音楽室のピアノが夜中に鳴る

- 水道の蛇口が勝手にひらく

- 図工室の石こう像が首を動かす

- 体育倉庫から足音がする

- 放送室から勝手に音が流れる

- 校長室の鏡に見知らぬ顔

- 七つ目......えーっと?なんだっけ

3. 推理──「七不思議が、六つしか思い出せない?」

ナズナは、少年たちの観察メモと学校の過去資料を読み解いていく。

① 音楽室のピアノが夜中に鳴る

物理的要因

古いピアノは気温・湿度の変化によって弦が伸縮し、自然に音が鳴ることがある。

特に夜間の気温差で金属部品が動き、微細な打弦現象が起こる。

地震や地盤のわずかな振動、外部音(トラック・風)で共鳴することもある。

② 水道の蛇口が勝手にひらく

物理的要因

古い蛇口や自動水栓は、パッキンの劣化やセンサー誤反応により水が出ることがある。

夜間の水圧変化によって緩んだ蛇口から水が流れ出すこともある。

③ 図工室の石こう像が首を動かす

心理的要因

人間の脳は「顔らしきものが動いた」と錯覚しやすい(シミュラクラ現象)。

夜や薄暗い室内では、視覚情報が曖昧になるため、恐怖心が動きの錯覚を強化する。

④ 体育倉庫から足音がする

物理的要因

猫やタヌキなどの小動物が入り込んで歩いている可能性もある。

⑤ 放送室から勝手に音が流れる

物理的要因

古い機材の誤作動や残留電流、タイマー設定ミスによって電源が入ることがある。

マイクが無線電波を拾ってスピーカーから音が出る現象も現実にある(ハウリング含む)。

⑥ 校長室の鏡に見知らぬ顔が映る

物理的要因

鏡の反射や屈折、背後の物の映り込みによって「他人の顔のように見える」ことがある。

鏡が古くなって劣化している場合、反射が歪み、実際の像が変質して映る。

だが──七つ目だけが、存在の証拠すらない。誰に聞いても、「七つ目ってなんだったっけ……?」と首をかしげる。

「ねぇ、七不思議って、ほんとうはいくつあるの?」

「え? ……ろ、ろくつ?」

少年探偵団のメンバーですら、七つ目を思い出せない。

4. 仮説──「七つ目の怪は、“忘れること”そのもの」

ナズナは気づく。

この“七つ目”は存在しないのではない。

「七つ目を調べようとすると、七つ目そのものを忘れる」

つまり、「七つ目とは、記憶から消える怪」。

自己暗示による記憶の上書き。

「それは呪いなんかじゃない。

ただ、こわいものを“こわいまま”にしておきたくて、記憶が“鍵をかけた”のよ。」

彼らの少し恐ろしくて刺激的な楽しい思い出をこのまま保持しておきたい気持ちが共鳴して無意識で伝染して記憶に鍵をかけたのだ。

現実というのは常に退屈なモノだと彼らも幼いながら認識しているのかもしれない

全ての回答を少年達に教えた後、少年たちが笑って「全部なかったんだ!」って笑う声を聞いて──

ナズナは安心したが少し寂しい気持ちにもなった。世の中の子供達には夢が見れる時期にできるだけ沢山の夢を見せてあげられたら良いと思ったりする。それが彼らの未来で輝きを放つ可能性もあるからだ、端的にいえば優しい大人になれるんじゃないかと思ったりする

少年探偵団の子たちは、

ナズナに紙袋いっぱいの駄菓子と、手作りの感謝状をくれた。

「ありがとう、ナズナさん。これで、もう夜にトイレ行けます!」

ナズナは微笑み、小さくつぶやいた。

「あのときの、わたしも……夢をみてたのかな?」