夏を知るための、ひと夏の帰省

1|誰もが黙るほどの夏

空が焼けていた。アスファルトの照り返しが目を刺し、熱の波がビルの谷間を揺らしていた。都心の雑踏、すれ違う人々の肌からも、灼熱が滲んでいるようだった。

ナズナは駅前のバス停に立ち、誰かの流す汗の匂いと、焦げた空気のなかで呼吸を止めていた。ノイズのように鳴り響くクラクション。スマートフォンに届く通知。どこかで鳴っていた蝉の声さえ、もはや機械のように聞こえる。

──ナズナは、限界だった。

そのとき、胸ポケットに入れていた小さな手紙を思い出した。

「あなたには、まだ“本当の夏”を知らない顔をしてる。」

先月、ひとつの依頼を解決したナズナに、依頼人の祖母 ハツネさんが送ってきた手紙だった。そして、同封されていたのは、一軒の家の鍵。「何もない片田舎ですけど」と綴られていた。

ナズナは、その“何もない”に救いを感じたのだと思う。

2|蝉の声が変わる場所

片田舎の駅から車でおよそ40分。エアコンのきいた車内と、窓の外の陽炎の世界とのギャップに、ナズナは何度も目をこすった。

山が近づくにつれ、蝉の声も、どこか間延びし懐かしい音階を刻んでいる。

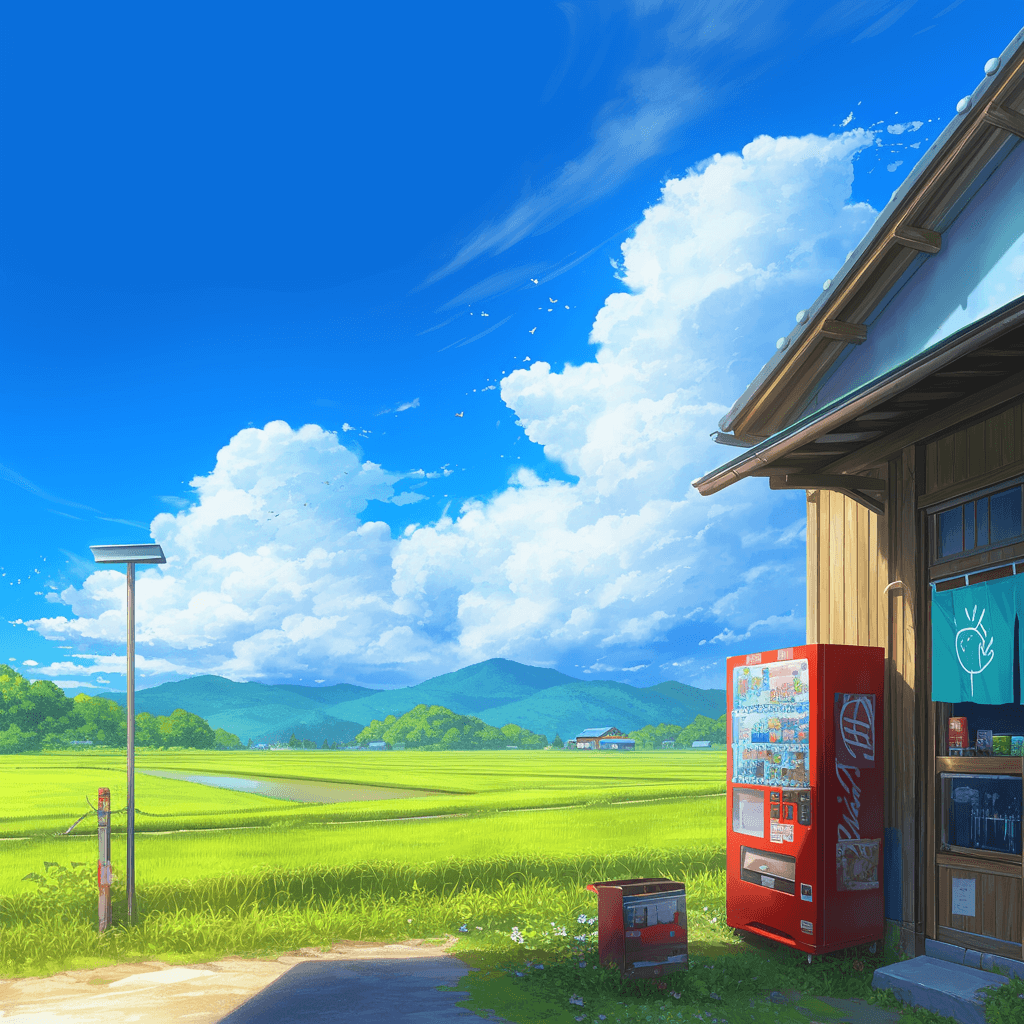

そして、とうとう道の終点にたどり着いた。そこにあったのは、田んぼに囲まれた、小さな平屋の家だった。

軒先に吊られた風鈴が、風に揺れて鳴った。ナズナが立ち止まった瞬間、空気の圧がひとつ、下がったように感じた。

「ようこそ。ひと夏の、静かな世界へ。」

迎えてくれたハツネさんの声は、風の音と一緒に耳に入ってきた。

3|音が消えると、心が残る

最初に気づいたのは、“都会の音”が一つもなかったことだ。

車の音も、電子音も、スマホの通知音すら、ここでは遠すぎた。代わりにあったのは、風の音、鳥の声、時折すれ違うトンボの羽音。

朝、ナズナは縁側に腰をかけていた。足元には広がる稲の波。風が吹くたび、植物の海がゆっくりとざわめく。それは身体に“染みこむ”音だった。

台所から、ハツネさんの鼻歌が微かに聴こえる。目を閉じると、頭の中の回路が、静かに、ほどけていく。

4|川へ行く、という行為

川は、歩いて15分ほどの場所にあった。靴を脱ぎ、膝まで水に入ると、思わず息が漏れた。冷たい。けれど、ただの冷たさではなかった。

水は透きとおり、足元の小石や藻の揺れがはっきりと見える。子どもたちが網を手に遊んでいる声が、ひび割れた空に伸びていく。

ナズナは水面に手を浸し、反射する光をすくった。すくったはずのそれは、手のひらをすり抜けて、何も残らない。……それでも、心が軽くなるのを感じた。

5|スイカと風の音と、午後のまどろみ

昼過ぎ、ハツネさんがスイカを切ってくれた。塩をひとつまみ。冷えた果肉は甘く、種を飛ばすという行為すら、どこか解放的だった。

扇風機が唸りながら首を振る。畳の上に転がりながら、ナズナはまどろみの中へ落ちていった。

その時間は、ただただ静かで、夢と現の境目があいまいだった。カーテンの隙間から見える光が、ゆらゆらと揺れて、ナズナの記憶のどこかをくすぐった。

「ああ……こんな時間が、あった気がする。」

6|夜のにぎわい、心の静けさ

夕方、空の色が少しずつ赤みを帯びはじめると、村はそわそわと動き出した。提灯が軒に吊るされ、浴衣姿の子どもたちが走りまわる。屋台の灯がぽつぽつと点灯し、焼きとうもろこしの香ばしい匂いが漂ってくる。

ナズナも浴衣を借りて、髪を少しだけまとめた。鏡を見たとき、ほんの少しだけ、自分が知らない“私”に出会った気がした。

人の輪の中にいるのに、不思議と静けさがあった。誰もが笑っていた。誰も、何も追っていなかった。誰も何者にもならず、ただ、今を過ごしていた。

境内の木陰に腰を下ろしていると、知らない子が私の隣に座った。金魚をすくった袋を見せながら、ぽつりと言った。

「ナズナさん、今日は事件ないの?」

ナズナは笑った。

「ないよ。今日は、世界がやさしいから。」

7|花火と、涙の理由

夜空に、ひとつ、花火が上がった。音が遅れて耳に届く。

ひとつ、またひとつ。光の花が空に咲き、散って、暗闇に戻っていく。

ナズナはそのすべてを見上げながら、不意に涙がこぼれた。なぜ泣いているのか、すぐにはわからなかった。でも、あとから思った。

──ナズナは、色んな事を胸の中に抱え込んでいたのだ、それが心から美しいと思う状況に溶かされたからだ

8|星を見ていた夜

夜遅く、風呂上がりの髪を乾かしながら、ナズナは外に出た。空を見上げると、まるで零れ落ちそうなほど星があった。

東京では見ることのできない、深い夜の光。ナズナは縁側に腰をおろし、何もせず、そのまま星を見ていた。

遠くでカエルが鳴いていた。草の間を風がすべり抜けていった。夏の匂いが、夜の空気に溶けていた。

「このまま、ずっとここにいてもいいかな?」

誰に尋ねたのかわからない問いに、風がそっと、うなずいたように思えた。

9|別れの朝、夏のかたち

朝の光が、障子を通して淡く差し込んでくる。荷物をまとめ、ナズナはゆっくりと部屋を見まわした。

畳の香り。扇風機の羽根の軌跡。スイカの種を飛ばした場所。川で濡らした裾の感触。子どもたちの笑い声。風鈴の音。星空の光。

この家に、夏が詰まっていた。そしてナズナは、そのすべてを、胸のどこかに仕舞い込んだ。

「また、来てくださいね。」

ハツネさんが手を振ってくれた。ナズナは、深く礼をして応えた。

10|あなたに託す──ナズナの語り

事件はなかった。だが、この夏は、ナズナの中で確かに“何か”を変えた。

ナズナは何もない場所に来て初めて、自分が色んな事“心に溜めていた”ことに気づいた。そして、“静かで何も起きない時間”が、どれほど深く人を癒やすのかを再確認した。

都会の中で、日々に追われ、役割に縛られ、“何者かであらねば”と焦るあなたへ。

たまには、すべてを忘れて、ただ、“風が吹く”ということを感じてほしい。

夏は、私たちに“思い出す力”をくれる。だから私は、あなたに託す。

「どうか、心のどこかに、“事件のない夏”を持っていてください。」