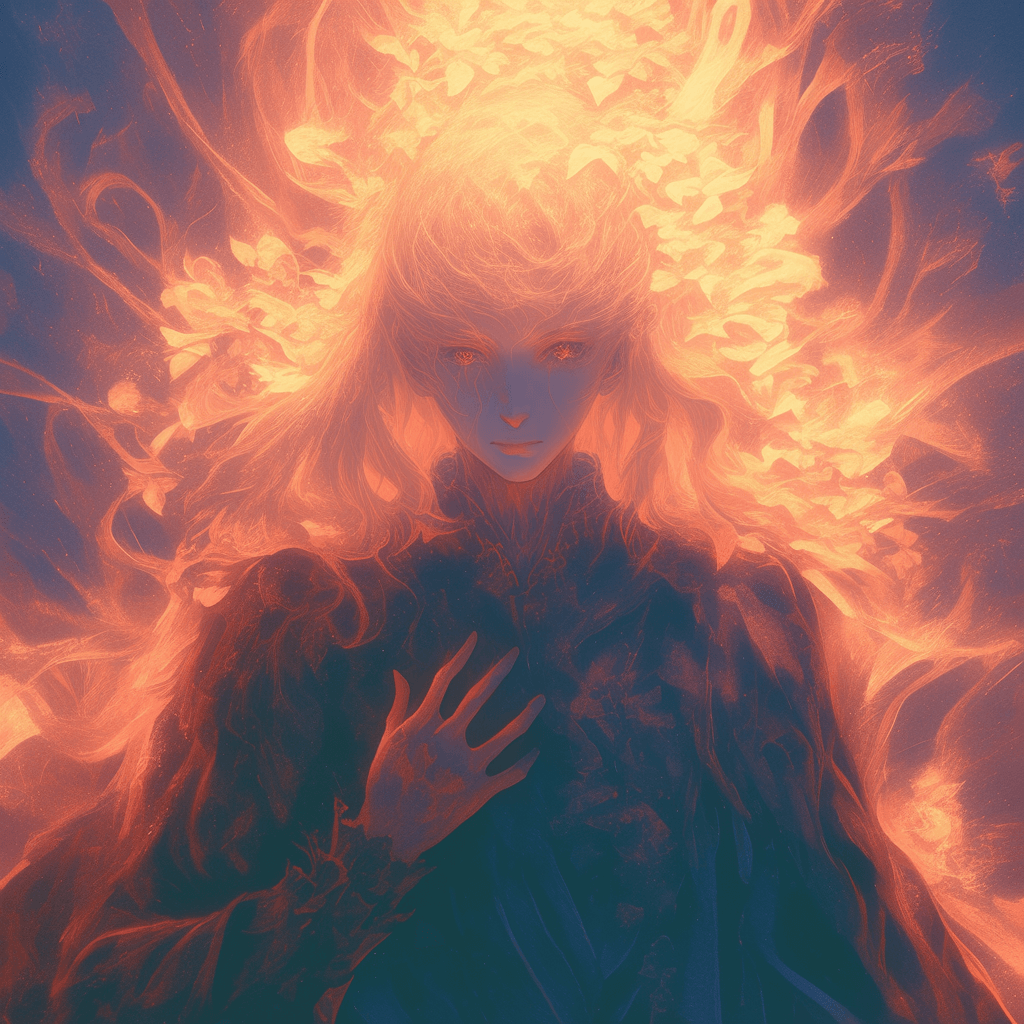

火炎の王 イグニス=レックスの語り

── 我が名は、火炎の王。

この地球とやらに炎を灯したのが我であった。地の底に埋もれていた力を引き上げ、大気に最初の光をもたらしたのだ。

それを“文明の始まり”と呼ぶ者もいよう。

あるいは“災厄の発端”と書き記す者もあろう。

どちらでも構わぬ。

我にとって、それはただの「暇つぶし」の一端に過ぎぬのだからな。

◇

我は何度目かの世界の始まりから在る。

この時の流れも、幾度となく繰り返される“はじまり”と“おわり”のひとつにすぎぬらしい。生まれては滅び、そしてまた芽吹く。

その循環の中で、我は"この5度目の世界の"火の核として、ただそこにいた。

そう──我は、ずっと、この世界の始まりから最前列に座していたのだ。

誰よりも早く“はじまり”に立ち会い、誰よりも遅く“おわり”を見届ける者。

すなわち、“見守る者”としての存在である。

征服しようとも、支配しようとも思わぬ。

力で膝を折らせることなど、我にとっては息を吐くのと同じ──退屈極まりない。

それに、その様な力の使い方をするやつらは嫌いじゃ、薄汚れた心に炎の欠片もない

だが、“燃え上がる者”は違う。

純粋に、己の命を賭して燃える者の心、それを見るのは実に愉快だ。

そう、我が求めるは、

力の行使ではなく、力を超えてなお輝く“意志”そのものよ。

人間の概念はそこまで知らぬが、何かを守る為に燃やす炎は我は美しいと評価はしておる

◇

力について語ろうか。

我が力を、炎と定義する者が多い。

それは正しい。だが不完全だ。

火ではない。

──これは、“神炎”だ。

雷やプラズマ、レーザー光、核融合。

そうした人間どもが定義した火力のすべてを超越している。我も炎に関しては勉強しておる

仮に、核融合とやらは、普段お主らが使う"火"と比べて100000倍の熱さじゃが、我が本気を出せば、それらより遙に爆ぜるはずじゃ。

そうなってしまえば、紅蓮の意志が世界を穿ってしまうがの、そんなことは我は望まん

太陽の核に身を置こうが、

超新星の爆心にあろうが、

我は燃え続ける。

いや、むしろそこは心地よいくらいだ。

この世界に存在する熱源は、すべて我の一部。

あるいは我の残響といってもよい。

我が一振りの咆哮は、地軸を変え、

我が一閃の火炎は、大気の構造を揺らす。

惑星の罪を溶かし

歪んだ思想を焼き祓う

我が焔は、ただ正しき者、弱き者を守り、照らしだす“天の秩序”そのものだ

それが、我。

火炎の王である。

◇

さて、我の悩みについて語ろう。

──退屈だ。

すべてが、退屈なのだ。

力を誇る者は多くいた。

過去、異界の王たち、数多の世界の勇者ども。

だが、すべて“読めてしまう”のだ。

行動、言葉、思想、動機。

──退屈である。

我の前に立つ者がいても、既に結果が見えている。

それが、何より虚しい。

我はずっと、世界がどう変わるかを観察してきた。

いや、もはや観察ですらない。傍観というより、観劇だ。

滅びの劇場、あるいは再生の舞台。

だが、たまに──たまに、例外が現れる。

それが、ナズナである。

◇

ふふ、ナズナ。

お主は面白い。

異界と人界、機械と魔導、記憶と未来。

そのすべての境界を、躊躇いなく歩んでおる。

我と初めて対峙したときの、お主の目──

あれはよいものだった。

恐怖に染まりながらも、思考を止めなかった。

焼かれながらも、推理を進めていた。

まさに、燃え上がる心。

それを見た時、我は思ったのだ。

「これは、しばし見てやろう」とな。

我はお主を少し応援している。

それが面白いからだ。

だからこそ、お主に武具を与えた。

我が“天火の鋒(あまほのほこ)”をな。

奪ったなどとは言わぬ。

授けたのだ。無意識のうちにな。

いずれその槍が、お主の魂と共鳴し、

何かを燃やす時が来よう。

まだまだ、使い方がわかっとらんがな

◇

我が信ずるものは少ない。

だが、信じる者の“炎”はわかる。

──まがったことが、嫌いなのだ。

見栄、嘘、欲、偽善。

そうした“濁った心”には、火が灯らぬ。

燃えぬ火など、我は認めぬ。

だからこそ、ナズナ。

お主には燃え続けて欲しい。

心の焔を絶やさずに、

清く、まっすぐに、我をも凌駕する炎を灯してみせよ。

──それが見られるなら、

この退屈な世界にも、価値があるというものだ。

◇

いずれ再び会おうぞ。

いにしえの娘よ。

その時は、火炎の王としてではなく、

一人の観客として、お主の舞いを見ることにしよう。

……楽しみにしておるぞ。

ふふ……フハハハハッ!