TASK-V防衛戦|ザルネ・テリオス奇襲

―― 第一章:至急来てほしい

静まり返った部屋の中、ナズナは一人、カップラーメンの出来上がりを待っていた。ナズナはデータ収集などはマメだが家事などは意外とめんどくさがり屋だ

そのとき、携帯が震えた。

画面に浮かぶ、着信。

……千界?

ナズナは眉を寄せ、応答した。

『至急、本部に来てほしい。君の力が必要だ。』それだけの言葉を言って、すぐに通話は切れた。普段の落ち着き払った千界の声色とは似つかわしくない、かなりの焦りのある喋り方だった。それだけの緊急事態だと伺える

残り30秒のカップ麺ををテーブルに置いたまま、ナズナは立ち上がった。

リュックをつかみ、戦闘用のブーツに履き替え、ドアを開け放った。

――何か、嫌な予感がする。

車のアクセルを踏み込みながら、ナズナは無意識にハンドルを握る手に力を込めた。

胸の奥、背骨に沿って、冷たいものが這い上がってくる。

ただの任務じゃない。何かが、大きく動いている。

―― 第二章:支配の神、降臨

本部に着いたとき、ナズナは異様な空気に気づいた。

警備員達が一人もいない......

重い自動ドアをくぐり、エレベーターで地下に行く、扉が開く、広いロビーの奥に、異様な存在が立っていた。

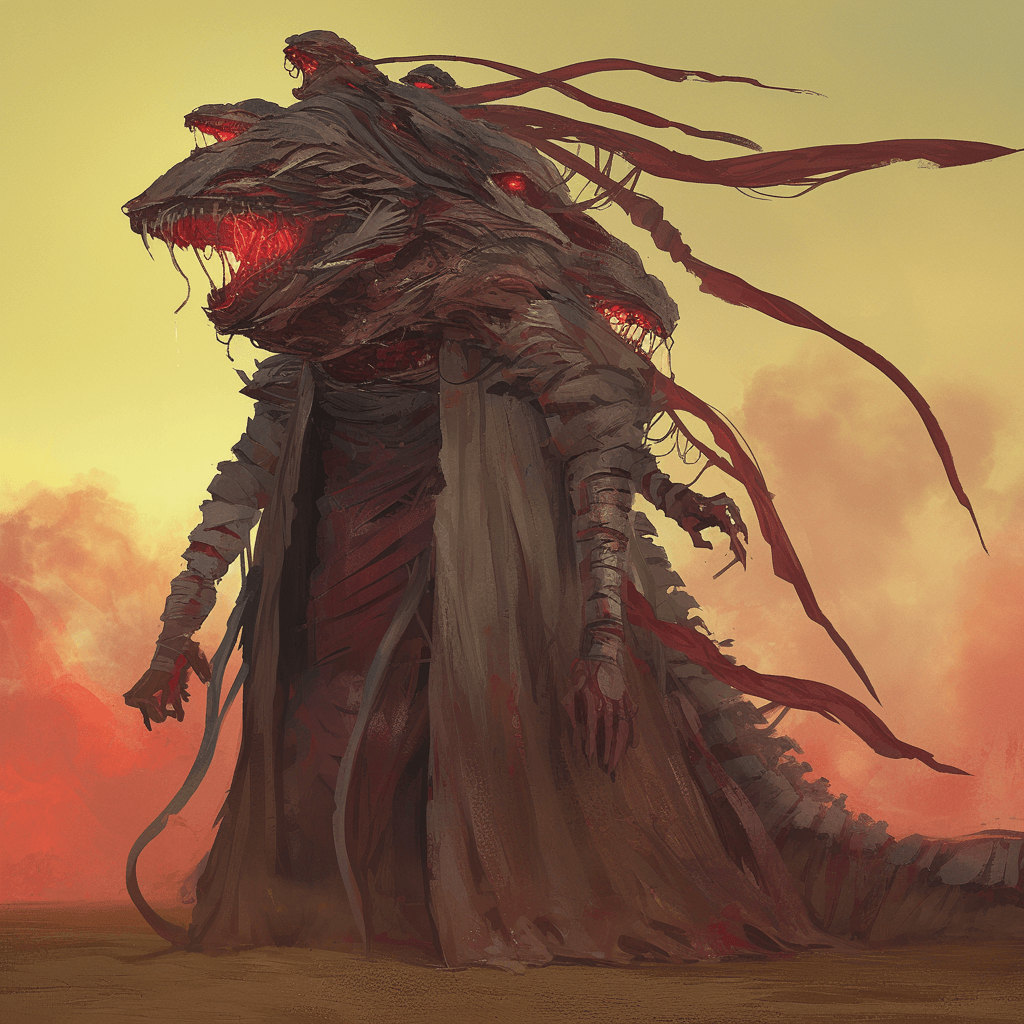

――巨大な人型のケルベロスの様な巨躯。全身が包帯でぐるぐる巻きで何やら呪文の様な文字が書いてる、体は10m程で、顔らしき物が五つぐらいあり、中心に位置する顔がやけに大きく、ほとんどが口だ

それはセリカの召喚した存在、ザルネ・テリオスだった。

神格や王と呼ぶにふさわしい重圧。

その姿を見るだけで、周囲の空気が凍りつく。

「来たか。探偵」

千界が短く言った。

「こいつは規律の世界の召喚だ。セリカが送り込んだ。」

セリカ――彼女の仕業か。

規律の世界?支配的な他世界の住人か?ナズナは臨戦態勢で近づく

ナズナは、深く息を飲んだ。

ザルネ・テリオス──それはただの破壊者ではない。

規律。秩序。

ルールというルール、その根幹に位置する者。

今、この場に立つだけで、世界そのものが“正される”かのような錯覚を覚える。

そう、立っているだけで

静かに、ただ静かにこちらを見下ろしていた。

(──交渉だ。)

ナズナは悟った。

この存在は、無駄な戦いを好まない。

まず“言葉”で、ルールに従わせようとしている。

「人間よ迷いし人間よ、我が規律に従え。」

全員がその言葉に耳を澄まし寸分も動かない

口を開いたのは千界だった。

「……洗脳する気か。」

歴戦の異形との戦闘を積んできた者、さすがに理解が早い

千界は続けて言った

「皆、こいつは戦いに来たわけじゃない。秩序に従わせるために、言葉を植えつけに来たんだ。耳を貸すなよ目も見るな」

ナズナは、ザルネ・テリオスの視線が自分に注がれている事を察する

目を見なくても分かる

冷たい。

凍てつくような論理だけの視線。

個人の意志や感情など、塵芥にも等しいとでも言わんばかりだ。

──従え。従わなければ無となれ。

そんな声なき声が、空間そのものに響いていた。

ナズナは、歯を食いしばる。

(……不気味な波長だ....乗せられてはだめだ)

この存在が求めているのは「服従」だ。

「当然の帰結」として、“ルールに従属する人間”を作ることだ。

つまり、心から「はい」と答えさせた時点で、すべてが終わる。

その時点で、自分たちはこの規律の存在の一部になる。

だからこそ──

交渉に乗った時点で負けだ。

千界も、カデンも、TASK-Vの面々も、それを理解している。

静寂。

ただただ、張り詰めた静寂が続く。

ナズナは視線を巡らせた。

花子は、ふわりと浮かびながら、無表情でザルネ・テリオスを見つめていた。

この女の子は何も感じないのか?

(……このままでは、いずれだれかが落ちる、その後連鎖的にやられる、その前に、こっちが一手を打たなきゃいけない。)

ナズナは、前に出た。

わずかに、ザルネの空気が変わった。

警戒か、それとも興味か。

ナズナは、はっきりと口を開く。

「悪いけど、私たちは従わない。」

ザルネの瞳孔が、僅かに光った。

だが次の瞬間、ANEIがOSの特殊通信デバイスが、緊急事態用の警告音を流し自動音声で喋り出す

超巨大召喚体、都市構造エリア【ニュータウン】に出現──警戒レベルを最大値に設定

耳を疑った。

ニュータウン。そこは250ヘクタール程の広さで、甲子園球場が60個分は入る巨大なスマートシティだ、人口密度もかなり高い

あんなところに化け物が.....そして思い出す

「あそこには....ウズメと結月が……!!」

心臓が跳ねた。

このままでは街の人達や、ウズメや結月ちゃんが危ない。

だが、ここを離れれば......──

千界が微笑み、頷いた。

「行け。君なら、守れる。」

ザルネ・テリオスという怪物を前にして微動だにできないここの全員を、置き去りにして── たった一人行くのか?。

もし、この場で何かあったら?

もし、皆が──

胸の奥で、恐怖が呻いた。

──行くのか? ──千界達を見捨てて? ──自分だけ逃げるのか? ――本当に街を助けられるのか?

弱い自分が、ささやく。

けれど、同時に。

──街の人やウズメ達を助けに行かなくちゃ ──私しかいない。 ──絶対に、助けたい。

そう叫ぶ自分もいた。

ナズナは、唇を噛みしめた。

誰かを失うかもしれない選択に、胸が張り裂けそうだった。

それでも──

──それでも。

私は決めなきゃいけない

ナズナは拳を握り、地を蹴った。

「行きます」

声を張り上げた。

振り返らない。 涙も、弱さも、誰にも見せない。

前のナズナなら決められなかっただろう。しかしナズナは皆で温泉へ行った時の事を思い出したのだ。

頼って良いんだよ

そのみんなの言葉を

だからこれは、逃げの気持ちでは無かった。千界達を信じたからだ。もう微塵も疑わない、仲間を信じるんだ

背後で、千界が叫ぶ「屋上へ行け!ヘリを用意させる!」

カデンが静かに手を挙げ、花子が一瞬だけ微笑んだ。

皆、分かっていた。

──どちらを選んでも、苦しみはある。

それでも、ナズナが選ぶのは──

誰かを守る未来だ。

走る。

全身の血が沸騰するような感覚。

廊下を駆け抜ける。

痛いくらいに速く、息もできないほどに。

(待ってて。必ず──)

屋上へ行くと、ニュータウンへの支援ヘリがすでに待っていた。

ナズナは飛び乗るようにして機内に滑り込み、操縦士に叫んだ。

「最速でニュータウンまで!頼む!!」

一瞬戸惑った様子だったが、操縦士は、はっ!とした顔をする。TASK-Vでナズナを知らない人間など既にいないのだ

「了解!」

ヘリが轟音を上げて、夜空へ浮かび上がる。

窓の外、遠ざかっていくTASK-V本部。

ザルネ・テリオスを囲む仲間たち。

(どうか──みんなも無事でいて。)

ナズナは拳を膝の上に置き、祈るように目を閉じた。

ただ一つ、願いながら。

──私は、絶対に街を守る。

―― 第三章:反逆の遊戯

ナズナが去ったあと、千界たちはすぐに戦闘態勢に入った。

ザルネ・テリオスは静かに言葉を放つ。

「もう一度だけ言う。迷いし人間よ我らに下れ」

その声は意思をねじ曲げるような洗脳に近い周波数で人の判断を狂わせる。

だが──

「いやだよ......」

花子が、子供のように笑った。

彼女は、この世界に存在するすべての「縛り」を無効化できる存在だった。

一緒に遊ぼうと誘った瞬間、相手を自分と同じレベルに引きずり下ろす。

ザルネ・テリオスは困惑する、今まで自分の規律に従わなかったのは、ほんの一握りの伝説と言われる存在達、なのに目の前にいる人の少女と隣にいる、ただの青年は最初から、何一つ精神が乱れず平然としてる

ザルネ・テリオスの神格は、「いやだよ....」という花子の言葉に、目に見えて崩れた。

すると突然、カデンは取り繕いを止めたみたいに、あぁめんどくせーと言わんばかりに、ポキポキっと骨を鳴らし

「さあ、始めようか。」

と、静かに手を上げた。

次の瞬間、ロビー全体が変貌する。

古びた小学校の幻影。

きしむ床、割れた窓、消えかけた黒板。

ザルネ・テリオスは戸惑った。

ここは、彼の規律が通用しない世界。

花子が、くすくすと笑いながら手を引く。

「こっちだよ.....」

目に見えない巨大な何かが、ザルネ・テリウスを鷲掴みにして、無理やり体を引きずりながら古びたトイレの個室へ、おもちゃの様に詰め込む。

ドアは悲鳴を上げ、ヒンジが壊れたが、その個室は異常なほど頑丈で恐らく現実のトイレとは全く別種の何かだ。そこに巨体をねじ込まれた。

パキ、バキバキッ。

ザルネ・テリオスは、小学校の三番目のトイレに無残に圧縮された。

「……あとは、片付けるだけだ。」

カデンが指を鳴らす。

幻影解除。

トイレも校舎も消え、ザルネ・テリオスの姿も、跡形もなく消えた。

千界とTASK-Vの面々は目の前に起こった異常な現象と、その恐ろしい速度についていけずに、茫然としている。見てはいけない光景というのが、よくあるが今のはまさしくそれだった。

千界が聞く「やつは、どこへ?」

「たぶん、過去か未来のどっかに飛ばした。」

カデンがあっさりと言った。

千界は唾を飲み込み静かに頷いた。

そして、心の中で思う......こいつらが敵になる未来は絶対に起こってはいけない

花子は無邪気に笑った。

「たのしかった......」

「俺は疲れたわ~、飯いこ、花子。ラーメンラーメン」

「太るよ?.....」

「じゃあ花子は食わないんだな??」

「食べる....」

まるで、緊張感の無い会話。今の一連の出来事は二人にとっては、夕飯前の軽いエクササイズぐらいの感覚だったのかもしれない